更新日:

SEOとはSearch Engine Optimizationの頭文字をとった言葉で、日本語に訳すと「検索エンジン最適化」の意味です。検索エンジン最適化は、Webサイトのコンテンツを検索エンジンに正しく分かりやすく伝え、その評価によって検索結果の上位に表示させる対策です。SEOの成功には、キーワード戦略からサイト構造、コーディング、コンテンツ、被リンクまで様々な対策が必要で、1つに突出した対策では上位表示が難しいのがSEOの特徴です。

さらに、検索エンジン最適化において悩ましいことのひとつが、検索エンジンの上位表示を目指すうえで知っておかねばならない評価軸が日々変化していくことです。

一年に数回行われるGoogleアップデートではGoogleが上位表示させるWebサイトの評価軸をブラッシュアップし、新しい要素の加わった評価軸でWebサイトの表示順を決めています。

そのため、順位を保つためには日頃から順位の変動や検索エンジンの情報をチェックしながら何が評価されているのかを考察し、より良いWebサイト(コンテンツ)作りを続ける必要があります。

マーケ担当者やサイト運営に関わる皆さんは日々の業務以外に上記のような情報収集~改善のPDCAを回すリソース確保が難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事ではSEOの基礎から目的・直近の検索エンジンの傾向から実践方法までご紹介します。SEOの知識を網羅した内容となっておりますのでぜひご一読のうえ、貴社のマーケティングに役立ててください!

また2023年以降はAI活用のトピックスがホットな話題となっていますが、SEOもAI生成コンテンツについて議論が飛び交っています。2024年SEOの傾向と対策の傾向も本記事で紹介していますので、チェックしてください。

SEOは「Search Engine Optimization」の略であり、日本語に訳すと「検索エンジン最適化」です。簡単に言えば、SEOはGoogleやyahoo、Bing、他の検索エンジンでユーザーがキーワード検索をした時に、自分のサイトを検索結果に上位表示させることを言います。検索結果で上位表示されているほどサイトの注目が集まるので、見込み顧客の集客を行うことができます。

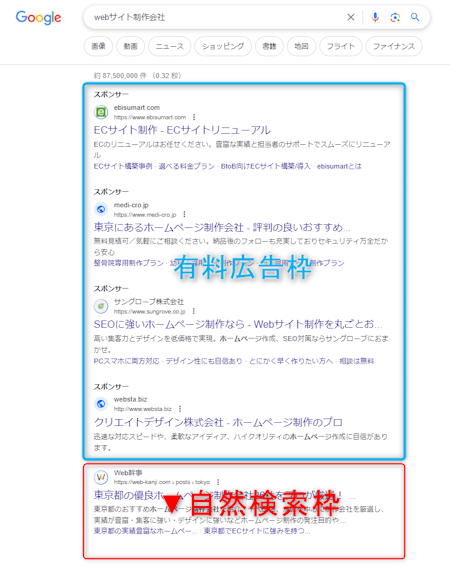

検索キーワードにもよりますが、多くの場合下図のように検索結果画面の上部は有料広告枠となっており運用型広告を出稿することで表示されます。

例えば上図の有料広告枠に表示されている「Googleリスティング広告」では、特定のキーワードに対し入札を行い、入札金額によって表示回数やタイミングが調整されます。

検索結果の上部に確実に表示されるため即効性の高い施策ではありますが、キーワードの競合性が高ければ高いほど入札額は高額となり表示するためにコストがかかってしまいます。

一方、SEO施策の成果が現れるのが有料広告枠の下に位置している自然検索枠です。

自然検索枠で1ページに表示されるWebサイトは10個程度となっており、検索エンジンによる評価が高いものから表示されています。

過去の検索結果の表示様式はページ単位で10サイト+広告表示というものでしたが、2023年以降はページ単位ではなくスクロールで読み込むことで、下位のサイトも表示される仕様となり、クリックで次のページを表示していくことで下位のサイトを表示させることはなくなりました。

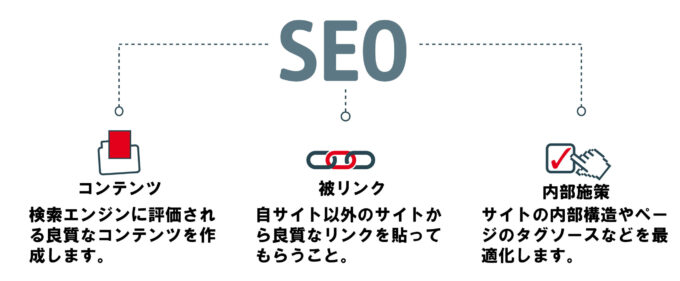

SEO施策は「内部施策」と「コンテンツ」と「外部施策」の3つに大別することができます。どれもSEOで上位表示するためには、欠かせない取り組みです。それぞれの取り組み内容は以下をご確認ください。

| SEOの施策カテゴリー | 施策内容 |

|---|---|

| 内部施策 | 必要なページを漏れなく検索エンジンに発見してもらうこと(クローラビリティ)、検索エンジンがWebサイトの情報を読み取りやすくすること(インデキサビリティ)、ユーザーに不快感を与えない構造・設計を行うこと(ユーザビリティ)を改善する施策です。ユーザーが目にすることはない、サイトの裏側を最適化します。 サイトの内部構造やページのソースを最適化することを内部施策と言い、たくさんの内部施策項目が存在します。 |

| コンテンツ | 検索エンジンに評価される良質なコンテンツがなければSEOの上位表示は見込めません。対策したいキーワードの検索意図(インテント)を満たしたコンテンツ作りが必要です。昨今は良いコンテンツの解釈を広げた「経験、専門性、権威性、信頼性を意味するE-E-A-T」が重要視される傾向にあり、網羅性のみを追求した記事では上位表示できなくなっています。 コンテンツSEOの成功は、ユーザーに価値がある検索意図を満たしたコンテンツ作成のターゲットキーワードの調査とユーザーと良好な関係を構築するコンテンツマーケティングの視点が必要です。 |

| 被リンク | 他サイトからの被リンクをGoogleなどの検索エンジンは、加点評価します。被リンクをたくさん受けることは、民主主義的に言えば賛同を集めていることになります。そのため、自分のサイトにどうやって被リンクを増加させることはSEOで重要な施策の1つです。 ただし、被リンクを作為的に集めることはGoogleの手動による対策(ペナルティ)を受ける可能性があるため、ナチュラルリンクを集める戦略がSEOに効果的です。 |

SEOの取り組みを成功させるには、内部施策でサイト評価を受けるためのしっかりとした土台をつくり、その土台に良質なコンテンツと被リンクを多く積み上げることが必要です。そのため、最初に内部施策の問題を改善し、そのあとにコンテンツや被リンク増加施策を行うのが効率的なSEO施策と言えます。

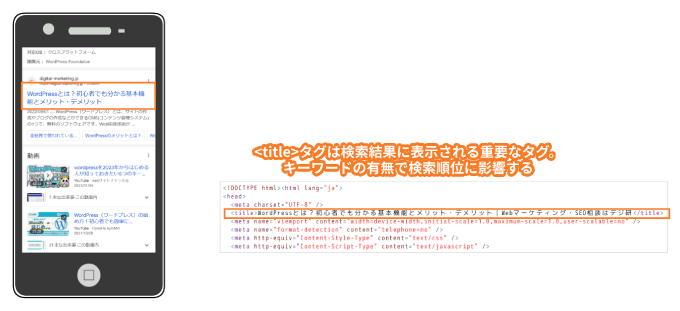

よりミクロなSEOの対策は、ページにターゲットキーワードを組み込む最適化やページエクスペリエンス向上、CTRを向上させるtitleタグやdescriptionタグ、構造化データマークアップがあります。

SEOの目的はずばり、集客したいユーザーに自社のサイトを見てもらうことです。

皆さんは何か知りたいことがあって検索した時、どのくらいで目的のページにたどり着くでしょうか?検索結果を上から見ていき、見たいWebサイトを閲覧して目的が果たされなければまた戻りスクロールして探す、を繰り返しながら、多くても大体2~3サイトくらい見れば目的が果たされる方がほとんどではないでしょうか?

実際に検索順位によってクリック率(表示に対して実際にWebサイトをクリックした数の割合)が変わるのか検証したデータを見てみましょう。

| 順位 | クリック率 |

|---|---|

| 1 | 8.17% |

| 2 | 3.82% |

| 3 | 2.43% |

| 4 | 1.63% |

| 5 | 1.11% |

| 6 | 0.84% |

| 7 | 0.67% |

| 8 | 2.43% |

| 9 | 0.54% |

| 10 | 0.44% |

引用:2021 CTR Research Study: The Largest Ever for SEO

いかがでしょうか。1位⇒2位でも大きくクリック率が落ちていますが6位以降は1%にも満たず、1ページ目であっても非常に少ないことが分かります。このクリック率からどのくらいのユーザーが訪れるか試算してみましょう。

例えば「Webサイト制作」というキーワードで上位表示を目指すとします。「Webサイト制作」というキーワードの検索ボリューム(1か月の間に検索されている回数の予測値)を調べると4500でした。

この検索ボリュームを上記表に当てはめた場合、サイトへのユーザーの訪問回数は以下となります。

| 順位 | 1か月のユーザー訪問回数 |

|---|---|

| 1 | 627.3 |

| 2 | 338.4 |

| 3 | 210.6 |

| 4 | 175.95 |

| 5 | 134.1 |

| 6 | 108.9 |

| 7 | 92.7 |

| 8 | 80.1 |

| 9 | 65.7 |

| 10 | 59.4 |

※Webサイト分析ツール「Ahrefs」より調査した検索ボリュームをもとに想定訪問数を調査(2023年9月)

1ページ目に表示されているにも関わらず、1位と10位では訪問回数の差が大きく開いています。

これだけでも厳しい現実をつきつけていますが、さらに恐ろしいのはSEO施策が行われていないために100位以内にも入らず「圏外」となることです。

当社のクライアントでは、施策前の段階でターゲットキーワード(Webサイトを通じて成約・売上に繋げたいユーザーの検索キーワード)の半分以上が圏外となってしまっている例が多くあります。

圏外になっている場合、そのキーワードではどこにも表示できず、ユーザーが見つけることができません。圏外になっている理由として多いのは以下2点となるため、SEOでは内部施策・コンテンツ施策が非常に重要な施策となります。

また、先ほど例に挙げた際「検索ボリューム」という単語が出てきましたが、良く検索されるキーワード(ビッグキーワード)ほど流入数が見込めるというメリットがあるものの、競合との競争率が高くなったり、ユーザーの検索意図が明確でないキーワードであったりするといったデメリットがあります。

一方で、あまり頻繁には検索されないキーワード(ロングテールキーワード)は検索回数が少ない分表示回数も少なくなりますが、競争率が低いため上位表示されやすいことや、ユーザーの検索意図が明確なのでコンバージョンに繋がりやすいといったメリットもあります。

このようにサイトにどのようなキーワードを入れるか、というのもSEOでは注力すべき部分となります。

ここまでの内容からSEO施策の目的を改めてまとめると、以下2つの目的を果たすための施策と言えます。

キーワードに関する情報は下記にてそれぞれ詳しく取り扱っているので、気になる方はご覧ください。

⇒ロングテールキーワードとは?SEOを意識した流入を増加させるための戦略

⇒SEOで検索されるキーワードボリュームを調べる方法6選

⇒ビッグキーワードとは?1位まで上位表示させ流入を爆上げするSEO対策とは?

SEOの目的を理解したところで、ここからはSEOのメリットとデメリットをご紹介します。

SEOのメリットは以下の3点がメインとなります。

前述した通り、SEO施策の成果が出る自然検索枠は有料広告枠の下の無料枠に表示されるため、検索エンジンにお金を払うことはありません。

もちろんSEO施策を外注した場合は費用が発生しますが、有料広告は永遠に毎月費用が発生することや、キーワード単位で支払が発生するため、出稿キーワードが多ければ多いほど費用が割高となるのに対し、SEO施策は内部施策の実装やコンテンツマーケティング施策を行うことで目指したような上位表示が達成されれば費用を払うこともなくなります。

また、運用型広告といった有料広告は出稿額の調整をこまめに行う必要があり、自社で行うには知識経験やリソースが不足するため外注する企業も多く、予算感の見極めが重要になってきます。

SEOはより多くのキーワードに対して施策を行うことができるため、サイト全体へ与える影響度で言ってもコストパフォーマンスの良い施策と言えます。

内部施策がしっかり実装されていて、コンテンツマーケティングで良質なコンテンツを提供していればいきなり順位が大きく落ちる、ということもあまり考えられないため、施策を行ったことによる効果は長期間続くと考えてよいでしょう。

有料広告は予算が割けなくなればそれで集客はできなくなってしまうので、「安定した集客ができる」というのは有料広告と比べた大きなメリットとなります。

顧客の育成はコンテンツマーケティングを行う大きな目的のひとつです。顧客の検討フェーズには大きく分けて以下の3種類のユーザーがいます。

今すぐ商品/サービスが欲しいユーザーにサイトへ来てもらうのが最もコンバージョンに近いことは間違いありませんが、競合サイトもあり、今すぐ欲しいと思っているユーザー数も限られている中で勝負してもなかなか成果に繋がらないことが多くあります。

コンバージョンを高めるには「今すぐではない」ユーザーにまず興味を持ってもらうことです。

「今すぐではないユーザー」をサイトに呼び込むコンテンツを作り(見込み顧客の獲得)、様々なコンテンツを発信し続けることで”このサイト(企業)の商品/サービスは良いかもしれない”と思ってもらい、コンバージョンへ繋げていきます。

時間はかかりますがより多くのユーザーへアプローチできる点がメリットです。

SEOのデメリットは以下の3点です。

内部施策については検索エンジンがサイトをクロール(巡回)した段階で検索結果に反映される可能性があるので、早くて数日で順位上昇が確認できると思います。

ただ、サイト内の状況によっては数か月かかることもあり、具体的にどのくらいで効果が出る、というのが確実に言えないのがSEO施策のデメリットになります。

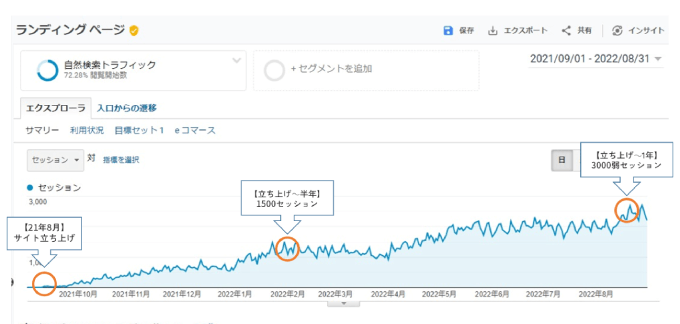

また、コンテンツマーケティングなど、新規ページについてはドメインパワーによるところもありますが順位が成果として出てくるまで2ヵ月~半年程度※1はかかると言われており、当社のクライアントにおいても大体このくらいの期間はかかっています。

※1 Google公式ブログより抜粋

例えば上記クライアントサイトはサイトの立ち上げから2か月ほどでセッション数(サイト訪問数)が伸び始め、1年ほどで3000弱セッションまで増えています。

先ほど記述した、”ドメインパワーによる”という言葉の意味を補足すると、ドメインパワーは、対象ドメインがどのくらい力を持っているかという指標であり、ドメインの運用期間のほか、ドメインの社会的信用度、保有コンテンツの質、内部施策がきちんと行われているかといったSEO対策の要件を満たしていることで培われていきます。

ドメインパワーが強いと順位がつきやすいのは近年のアップデートの傾向でも見られており、新しいドメイン(新しく一から制作したサイト)は特に順位がついて成果が見えてくるまでに半年以上はかかると思った方が良いでしょう。

ドメインパワーについて詳細はこちらをご覧ください。

⇒ドメインパワーとは?SEO対策に必須!メリットから上げ方まで最新情報をご紹介

検索エンジンはどのサイトを上位表示すべきかを決定する、独自のアルゴリズムを保有しており、ユーザーの検索体験をより良いものにすべく定期的にアップデートを行っています。

アップデートを行うことで順位上昇に転じるサイトもあれば順位が下落するサイトもあります。

特に競合サイトが多い場合は競合もWebサイト・コンテンツをより良いものにブラッシュアップし続けていることが予想されるため、自身のサイトがしっかりとSEO施策を行っていれば大幅に順位が下落するということはあまりありませんが、競合が良いサイトであると評価されればされるほど順位は落ちてしまいます。

順位を回復させるためにはこのアップデートがどのような内容かを見極め、改善を行う必要があります。

⇒コアアップデートとは?歴史と内容から見るアップデートの特徴や頻度

これまでにSEOの概要を説明してきましたが、今読まれている方の中にはよく分からないカタカナの単語ばかりが出てきて見たくなくなってきた方もいるのではないでしょうか…。

SEOはWebサイトの構造を細かく理解し、業界ごとの最適解を見つけ、前述した検索エンジンのアップデートに対し分析、情報収集、改善を行うといったように知識と経験・工数が必要になってきます。

特に工数面では課題の洗い出しといった施策の前段階でもサイトの規模によりますが、何十、何百~数千というページを調査しなければならず担当者の負担になる作業であることは間違いありません。

但し、アップデートへの対策や専門知識・工数といったデメリットにおいては外注することで解決が可能です。

SEOのメリットデメリットが理解できたところで、ここからは実践として、まずは検索順位がどのようにして決まるのか、仕組みを理解していきましょう。

検索エンジンは皆さんがパソコンやスマートフォンで検索するときに使用している、検索窓に検索語句を入力することで検索結果として検索意図に合ったWebサイトを紹介するプログラムのことです。日本では主に「Google」や「Yahoo!」が使われていますね。

⇒検索エンジンとは?仕組みや種類、上位表示させる方法について

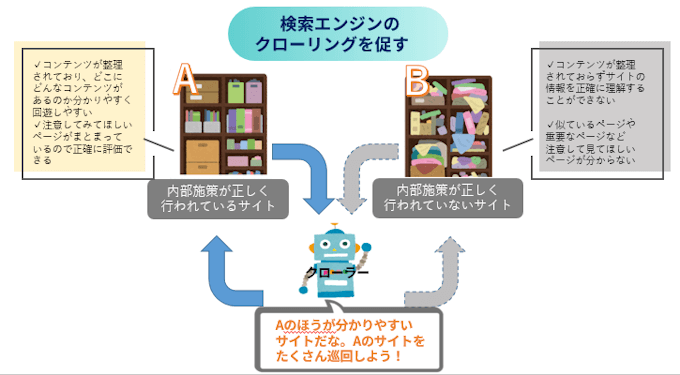

どの検索エンジンも裏側の仕組みはほぼ同じで、クローラーという巡回プログラムがインターネット上を巡回し、読み取れるすべてのWebサイト情報を読み取ってどのようなWebサイト・ページが存在しているか、新しい情報が更新されているかを常に確認しています。

⇒クローラーとは?SEOに必須なクローリングを最適にする方法

クローラーが貯めた情報はインデックスと言って検索エンジンのデータベース内に保管されます。内部施策を適切に行えていないと、クローラーの巡回した段階でWebサイト・ページがうまく認識されず、インデックスされなかった結果検索結果に表示されないということが起こります。

検索エンジン側は、検索してもらうことで有料広告枠を表示し、広告枠をユーザーがクリックすることで収益を得ています。

つまり、検索エンジンは、ユーザーの検索意図を誰よりも理解し、正確な検索結果を返すことでユーザーの満足度を上げ、より多くのユーザーに検索エンジンを使ってほしいと考えています。

検索エンジン側としても正確な検索結果を返すために、不確かな情報を記載したサイトや悪質なサイトを排除したいため、Webサイトの制作者・運用者向けに「ガイドライン」を提示しています。

こちらを見ていただくと、Googleから公式に発表されているSEOの概要や検索表示の仕組みが簡潔にまとまっています。

また、Googleでは”Webサイトのあるべき姿”として「Googleが掲げる10の事実」を公開しています。SEOの本質を説いているのでぜひ一読することをおすすめします。

このガイドラインはGoogleの検索アルゴリズム(表示順を決めるプログラム)に組み込まれており、どのサイトを上位に表示すればユーザーが満足してくれるかを決定しています。

検索アルゴリズムがクロール(巡回)したWebサイトをプログラムに沿ってスコアリングし、スコア(点数)の高いWebサイトから上位に表示する、というのが検索から表示までの検索エンジンの裏側による一連の流れです。

検索アルゴリズムはGoogle側で定期的に改善されており、アップデートという名目で検索結果へ反映されます。アップデートのタイミングでは順位変動が起きる可能性が高いため、Webサイトの担当者は動向を注意深く観察する必要があります。

ちなみに、検索エンジンの日本でのシェアはGoogle/Yahoo!が占めており、Yahoo!はGoogleの検索アルゴリズムを使用しているため、上述したGoogleの公式からの情報が現在のSEO施策における最適解と言って良いでしょう。

Google公式ガイドラインの中で上位表示のために必要な要素は主に4つです。

昨今のSEOで最も重要と言っても過言ではない要素が「良質なコンテンツ」という判断基準です。

例えば自分が検索ユーザーだとして、検索して一番上に来たWebページをクリックすると怪しいサイトだった場合、その検索エンジンを利用したくないと思うかもしれません。

また、「〇〇を食べると病気が治る」というWebサイトを見てその通りに食べたら病気が悪化した、ということになった場合、情報を載せた人間を訴えてもおかしくありません。

このように、”情報”によって人は犯罪に巻き込まれたり、健康に被害が及んだりといった事態が起きる可能性があり、検索エンジンは信頼性の高い情報を載せるのが最も重要度の高い事項であることは明らかです。

実際にこれまでに信ぴょう性のない情報によって問題となり、炎上した例もあります。ご存知の方も多いのはキュレーションサイトの「WelQ」でしょうか。

当時流行していたキュレーションサイトは他サイトの情報を切り取ってまとめたコンテンツを量産しており、他サイトの信ぴょう性のない情報を多用したことで炎上騒ぎとなりました。

⇒キュレーションサイトとは?把握しておきたい問題点と運営時の注意点

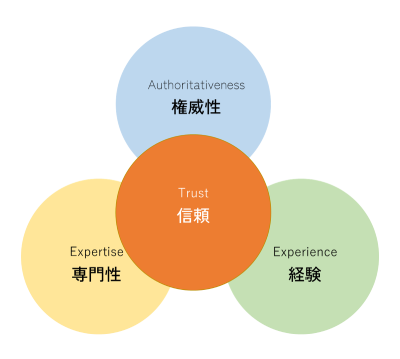

こういった事件を経てGoogleから発表された良質なコンテンツの評価軸が「E-A-T(※現在はE-E-A-T)」と「YMYL」の2つです。

但し、E-E-A-TとYMYLはあくまで良質なコンテンツと判断するための評価基準であり、検索アルゴリズムに組み込まれているわけではなく、スコアにも影響しません。

念のためですが、これらのガイドラインは、Google のさまざまな検索ランキング システムのパフォーマンスを検索評価者が評価するために使用するものであり、ランキングに直接影響することはありません。

⇒引用元:Google公式ブログ

Trust(信頼性)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)の頭文字を取ったものがE-A-Tであり、23年12月よりさらにExperience(経験)の要素も加わり現在のE-E-A-Tの指標となりました。

Experience(経験)は著者自身が経験したコンテンツかどうかです。

例えばおすすめの家電を紹介するときに製品情報を調べただけで使ったことのない人よりも実際に紹介している家電を使ったうえで使用感などをまとめたページがある場合、ユーザーは後者の使ったことのある人の情報の方が欲しいと感じるはずです。

Expertise(専門性)は著者が提供コンテンツの分野においてどの程度専門性の高い知識を保有しているかを表しています。そのWebサイトが1つのジャンルの情報を極めていることを評価する、ということです。

そのため、色々なジャンルの内容のコンテンツを量産している場合、評価がされにくいという傾向があります。

Authoritativeness(権威性)は著者が提供コンテンツの分野において評価をされている人物かどうかです。権威性というのは著者そのもののパーソナルな情報から判断します。

そのため、著者のSNS情報や出版している書籍、外部での登壇実績や肩書きといった情報が見られていると考えられます。

この3点を土台として最も重要な評価軸であるTrust(信頼性)が生まれるという概念です。

E-E-A-Tに関してはこちらに詳細を記載しているのでぜひ理解を深めてください。

YMYLとはGoogleが公表した検索品質評価のガイドラインで、YMYLとはYourMoneyYourLifeの略で直訳では「あなたのお金と人生」で、将来の幸福、健康、金融など、人々のお金や人生に影響を与える領域を指します。

2024年現在は削除されているようですが、過去のGoogle公式ガイドラインでは、以下記載のコンテンツジャンルがYMYLの対象とアナウンスされていました。

2022年7月28日より前の「検索品質評価ガイドライン」で記載されたYMYLジャンル

ユーザーのお金の使い方や健康、命にかかわる情報とおおまかにくくることができます。

このようなジャンルのWebサイトは特に信頼性の高い情報を記載しなければならない、ということです。そのため、先ほどのE-E-A-Tが密接に関わっており、よりE-E-A-Tを意識したコンテンツ作りをしなければならないとされています。

YMYL領域の具体的な施策については下記をご覧ください。

⇒YMYLとは?該当するジャンルとSEOにおける対策のポイント8つ

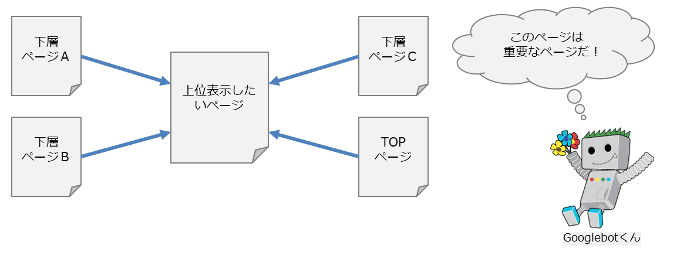

内部施策、コンテンツと並んで非常に重要な要素が被リンク評価です。

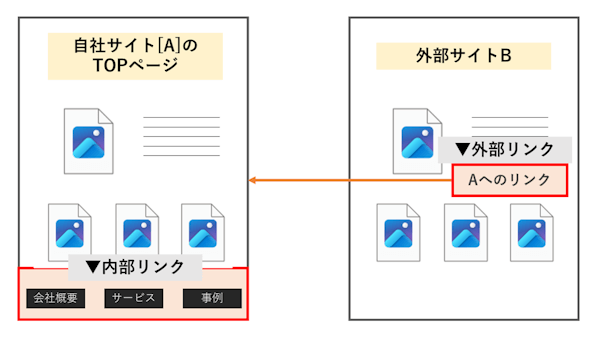

リンクには「内部リンク」と「外部リンク」の2種類がありますが、内部リンクは自社サイト内のリンクのことでユーザーの導線設計や回遊率を上げる、クローラビリティ(クローラーの巡回のしやすさ)の向上という目的で使用します。

外部リンクはサイト外のリンクのことで、その中でも被リンクは、他サイトから自社サイトへ向けられたものであり、他サイトに自社サイトへのリンクが貼られている状態を指します。

他サイトへのリンクを入れるということは簡単に言うと「そのサイトの情報を見てほしい」ということになりますよね。見てほしい=ユーザーに薦められる良い情報として検索エンジンは評価をしているわけです。

ここで注意したいのが「自然で良質な」リンクを獲得しなければならない点です。

自然で良質なリンクは「ナチュラルリンク」といい、上述したように他サイトの運営者が自社サイトのコンテンツを見て他サイト内で紹介するという形でリンクを貼ってもらうことで、ナチュラルリンクの質・量・ドメイン数によって評価が決まります。質という観点では以下2点を重要視しています。

また、紹介している他サイトが有名であったり権威性のある人物が運営していたりするとE-E-A-Tの権威性の面でも評価が上がります。

簡単にまとめると「多数の良質な関連性のあるWebサイトから被リンクを集めているか」ということになります。

質の低いリンクの例としては、過去まだ検索エンジンのアルゴリズムが未熟だったころに、リンクを集めれば評価が上がるとして、悪質な業者がSEO効果を高めるためだけに全く関連性のないサイトへリンクを大量に貼ることで評価を得ている時代がありました。

ユーザーとしては上位表示されているWebサイトをクリックしたら大量のリンクが貼られた訳の分からないWebサイトへ誘導されて困惑してしまいます。

この問題を過去複数回のアルゴリズムアップデートを経て何でもかんでも大量にリンクを貼れば良いというのは現在ではむしろGoogleの手動による対策(ペナルティ)の対象となっています。

内部対策はテクニカルSEOとも言いますが、Webサイトを構成する、HTMLをはじめとした各種ファイルなどのサイトの内部構造に対して行う施策です。

内部施策を行う目的としては以下3つとなります。

検索エンジンが自社サイトの情報を巡回して見た時にサイト内の構造が整理されていなかったり、巡回しやすいような仕組みを作ったりしておかないとクロール(巡回)の頻度が落ちてしまいます。

クロールの頻度を上げることで、より正しく検索エンジンにサイトを評価・インデックス(データベースへ保存)してもらえます。まずは検索エンジンにサイトを見てもらうという点で一番最初に対処しておくべき施策と言えます。

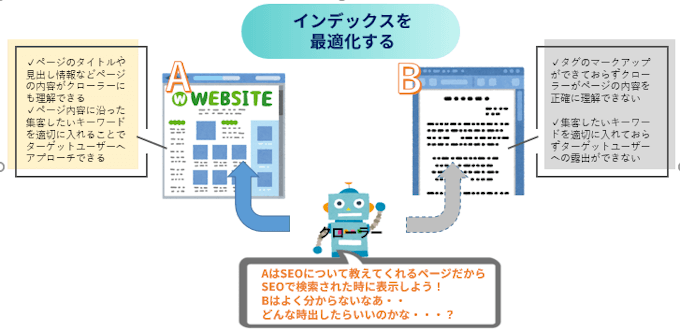

検索エンジンの巡回ロボット(クローラー)がWebサイトの構造やコンテンツの内容を理解したうえで検索結果へ表示するためのデータベースにサイトを保存するのがインデックスです。

ただ、クローラーはあくまでロボットであり、人間が見ているWebサイトと同じように視覚で見て判断することができません。そのためクローラーが理解できる、Webサイトを構成する様々なタグでクローラーへWebサイトの情報を伝えます。

意図したユーザーに自社サイトへ訪問してもらうためにはこのインデックスの工程でしっかりと自社サイトの目的や伝えたいことをクローラーにも分かってもらう必要があります。

Googleは一貫して「ユーザーファースト」を最も大事にしており、ユーザーの利便性が上がることを目指しています。

そのため、ユーザーが不快に感じるような仕様にならない対策を講じることも内部施策の重要な目的です。

例えば下図のようにパソコンのページデザインをそのままスマートフォンなどのモバイル機器でも表示した場合、画面をそのまま縮小する形になるため非常に見づらくなります。

また、表示に時間がかかることもユーザーへの不快感を高める要因となります。

こういった不快感を与えないことがユーザビリティを高めることになり、検索エンジンからの評価を得られます。

ご紹介した3つの目的別に具体的な施策をまとめると下記のようになります。

各施策の詳細は表に記載の別記事リンクに詳しくまとめているのでぜひご覧ください。

検索エンジンが誕生してから、アルゴリズムが未熟だったことから、悪質なSEO業者が不正確な情報を大量に流したWebサイトやユーザーにとって良いサイトかどうかを考えずに自動生成して簡単にランキング上位を獲得したWebサイトが横行してきました。

有名なものでご紹介すると、ワードサラダでしょうか。自社サイトへのリンクを大量に集めたWebサイトを作る際に用いられた「自動生成された支離滅裂な文章」をワードサラダと言います。

中身のない非常に低品質なWebサイトを作っても、リンクの量が担保できていることと、コンテンツ量が多ければ上位表示ができてしまっていました。

⇒ワードサラダとは?SEOでマイナス評価を受ける危険な施策や例文解説

現在はアルゴリズムの改善により、このようなWebサイトが上位表示されることはありませんがアルゴリズムの裏側をついて、楽をしたずるい方法で上位表示をしようとする試みはいつの時代もあります。

しかし、これまでもユーザーによって問題視された行為はGoogleでも日々改善されてきました。我々はどんな時でもGoogleが掲げているユーザーファーストなコンテンツ作りを忘れず、コツコツ努力することが大切です。

上述したようなサイトの品質を考えずにコンテンツを大量生成する行為や、リンクの売買・リンクの不正な使用など悪質な方法でランキング操作を行う行為をブラックハットSEOと呼びます。

現在は数は非常に少なくなっていますが、外注する場合は当社を含め、Googleのガイドラインに寄り添った施策を行うホワイトハットSEO業者を選びましょう。

Googleでは日々細かなアルゴリズムの改善を行っていると考えられていますが、「コアアルゴリズムアップデート」という大々的なアルゴリズム改善を行うことが年に数回(数か月に一度)あります。

2024年1月現在では、 23年の3月、8月、10月、11月にコアアルゴリズムアップデートが行われています。

当社や競合他社の状況を見てもそこまで大きな変動はなかった印象ですが、2023年から続いている傾向として2024年以降も大きく関わってくると思われる以下3つのキーワードをご紹介したいと思います。

ChatGPTが火付け役となったAIの活用方法の提案は熱を帯びてきています。そしてSEOでも、AIの活用は大いにトピックになっています。ただし「AIを使って生成したコンテンツはSEOで効果的か?」の質問に答えることができるでしょうか。

その答えは、「スパム判定されない」「高品質でユーザーに有用である」「オリジナルである」コンテンツであれば、SEOに効果的です。Googleはユーザに有用で質の高いコンテンツであることが検索ランキングの基軸になっていますので、AIを活用したコンテンツが良ければ検索結果の上位に表示されることは必然だと言えます。

但し、Googleが良質なコンテンツとして求めている指標「E-E-A-T」の観点で考えるとAi生成コンテンツでは評価を得ることが難しいケースが大いにあります。それがExperience(経験)です。

著者自身が経験したことを評価すると言っている以上、体験ができないAIには生成ができないと思われます。AIには記事の骨子を組んでもらう、ある程度のライティングをやってもらうなどすべてを任せず、自身の経験を交えて人の手で最後は完成させるという方法で利用していくのが良いでしょう。

AI生成コンテンツを検討している場合は、1度Googleの「AI生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス」を確認するとよいでしょう。なぜ自動化のコンテンツが検索結果に表示されうるか、AI生成コンテンツの注意点を把握することができます。

ちなみに、Googleオフィスアワー(Google社員が検索アルゴリズム等について見解を述べる動画コンテンツ)ではAI生成について、以下のように述べています。

ここまででも紹介してきましたが、2023年9月に行われたヘルプフルコンテンツアップデートでもE-E-A-Tは重要視すべき項目と見ています。ヘルプフルコンテンツアップデートは公式にて以下のように紹介されています。

ヘルプフル コンテンツ システムは、訪問者に満足感を与えているコンテンツを高く評価し、訪問者の期待に応えていないコンテンツとの差別化を図ることを目的としています。

⇒引用元:Google検索セントラル

また、上記では仮にWebサイトの中に評価の良くないコンテンツが存在していても、あるひとつのコンテンツがユーザーにとって有用なコンテンツであればそのコンテンツは評価されると記載があります。

サイト全体の評価よりもコンテンツひとつひとつの評価を行う、という趣旨であり、E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りを真摯に続けることでドメインパワーの強い企業サイトなどにも打ち勝つ可能性があるようです。これまで以上にE-E-A-Tには注力すべきということになりますね。

寄生サイト(ドメイン貸し)という言葉を聞いたことはありますか?

寄生サイト(ドメイン貸し)はドメインパワーの強いWebサイト(例えば有名企業や有名なクリニックなど)の配下に違う会社の運営しているコンテンツを入れる行為です。

ドメインパワーの強いWebサイトのドメインを使用できるため、Googleからの評価が高くなっていました。ドメインを借りている方だけでなく、貸している側にもリスクのある可能性がありますので、寄生サイト(ドメイン貸し)には加担せず、正規の方法で上位表示を目指しましょう。

SEO施策の全体像が見えたところで、実際にどのように進めていけば良いのでしょうか。

外注する場合と自社で行う場合に分けてご紹介していきます。

外注する場合は主に3つの利用方法があります。

| 利用方法 | こんな方におすすめ | 予算 |

|---|---|---|

| SEO解析改善ツールの利用 |

|

安くなる傾向あり |

| SEOコンサルティングサービスの利用 | 表層ではなく抜本的にサイトのSEO対策を行いたい | 高くなる傾向あり |

| SEOツール/SEOコンサルティングサービス両方を利用する | 最終的にインハウスで自走したい | 高くなる傾向あり |

SEO解析・改善ツールは主にSEO業者が開発し、提供しているツールです。SEOツールは簡単な初期設定だけで、知識がないと操作や理解が難しいGA4やサーチコンソールといったGoogle公式ツールを用いずにWebサイトの解析・改善・効果測定までが簡単にできることがメリット。

また、費用もコンサルティングサービスよりは安く抑えられることがほとんどです。機能については会社によって様々ですが、有料のSEOツールが提供している主な機能は以下となっています。※ツールにより導入している機能は異なります

| 順位動向の調査 | 自社・競合の順位の変動調査 |

|---|---|

| キーワード調査 | 流入キーワード、関連キーワード、検索ボリュームの調査 |

| サイト内部調査 | ページ速度やSEO対策で重視すべきタグの精度、クローラー向けの各種ファイルの設置状況など内部施策ができているかを調査 |

| リンク調査 | 被リンクの獲得状況 |

| 競合調査 | 競合サイトの順位や比較して足りない要素の提案やセッションなどの各種数値の比較 |

| コンテンツ補助 | コンテンツの提案やライティング補助 |

SEOコンサルティングはSEOを専門として、改善のための知識・経験を持つコンサルタントが顧客のWebサイトのSEO対策を請け負うことで上位表示を目指すサービスです。Webサイトの現状から課題、改善点、また目標を伝えれば目標までのプロセスもスケジュールを立てて見せてくれるので非常に安心感の高いサービスです。

ただ、すべて丸投げしていればよいというわけではありません。改善するためには実装作業が必要になります。コンサルタントが出してきた要件が仕様や社内の事情で実装できなかった、ということもよくあります。また、何もかも丸投げ、となると費用が割高になるケースもあります。

どこまでは自分たちでできてどこまでは依頼するのか、事前に決めておく必要があります。

こちらでは当社のSEOコンサルティング事例をご紹介します。

【課題/要望】

WEB媒体をやるにあたって、ウェブマーケティングやSEOライティングの知見やノウハウが不足しており、サイトのセッションが伸びない、という課題を持っていました。

【具体的な施策】

1.キーワードチューニング

山陰地方のお出かけ情報やグルメ情報雑誌を刊行されていたメリット様。 もともとのタイトルは紙媒体ならではの読者の目を引くキャッチ-さを重視しておりましたが、Web媒体においてはキャッチーなタイトルだけでは検索されない場合があります。

弊社では元々のキャッチーなタイトルを崩さず、ボリュームが有るキーワードを以て調整することで検索に露出させ、読まれる機会を増やす事を目指しました。

2.UI/内部リンクの再設計

Webメディアにありがちな直帰率の問題に関しても、ユーザーを離脱させないUIや内部リンク設計をご提案させていただきました。

3.重複ページの整理及びタグの再設計

カテゴリーとタグが重複しているページがいくつかあり、検索エンジンからの評価が分散するリスクがありました。

そのため適切なカテゴリーと、タグの再設計を行いました。

【施策による成果】

「松江市」「鳥取 おでかけ」「鳥取 テイクアウト」など各種エリア掛け合わせ、主要キーワードにて軒並み10位以内を獲得。 結果的に自然検索経由でのCVが20倍にまで上がりました。

【具体的な施策】

ターゲットキーワードの強化施策として、記事のクオリティの評価要素として重要な指標であるオリジナル性を出すため、Webや書籍などからのリサーチに留まらず、現場の声やアンケート結果などオリジナルの内容を記載することで、記事内容に独自性と厚みを出しました。

下記のような導入事例をコンテンツとして投入することで、オリジナリティのあるコンテンツとして検索エンジンからの評価が得られやすくなります。

▼コラムに記載されているクライアント提供ツールの導入事例

参照元:株式会社アイル様公開コラム記事

【施策による成果】

「受注管理システム」「BtoB EC」といったターゲットキーワードでの上位表示のほか、「受注業務 効率化」といったロングテールキーワードでの上位表示に成功しました。また、サイト全体の成果としては施策開始後一年間で自然検索経由流入数が2倍、流入キーワード数は1.5倍と幅広い層からの流入強化に成功しました。

コストを極力かけたくない場合は自社で対応することも可能です。但し、知識と工数が必要なので勉強しながら時間をかけて進めていきましょう。

本記事では自分で行う方のために、自分で進めるSEO施策を8ステップで次からご紹介していきます。

SEOの対策に取り掛かる最初のステップは、データを集める準備をします。既にサイトが公開されている場合は以下のツールをデータ集めのために導入します。

| ツール名 | 機能とSEOの活用 |

|---|---|

| Google Analytics | SEO経由で流入したユーザーの行動データを把握することが可能です。どのページがSEO経由でコンバージョンに至ったかなどを知ることが出来ますので、施策成果の振り返りやSEO戦略に役立てることが出来ます。 |

| Googleサーチコンソール | 検索結果に表示されたキーワードの語句やクリック数、平均掲載順位、評価ページ、CTRをデータで見ることが出来ます。インデックスやクロールの状況もデータで見られますので、サイトのパフォーマンスをモニタリングすることが出来ます。 |

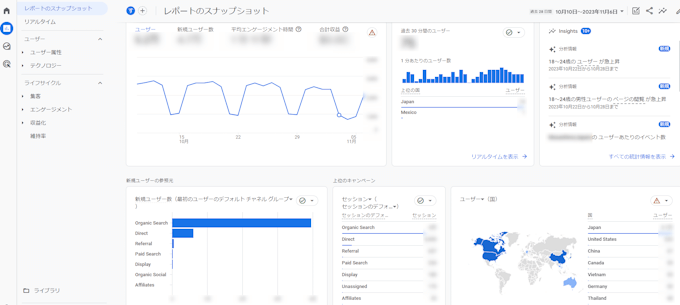

Webサイトのアクセス解析にGoogle Analyticsは最も利用されているツールです。どのくらいの流入が、どこから来ているのかを知る情報を与えてくれます。無料でデータ収集ができますので早々にGoogleアナリティクスを登録しましょう。また、Google Analyticsは2023年よりGA4という新しいタイプの分析ツールに移行しているため、導入には注意が必要です。

▲GA4のレポート概要の画面。チャネル別セッションのほかユーザーの属性や数がまとまっています

上記のようにSEO流入経由で訪れたユーザーのアクセス数のほか、お問い合わせ完了数のようなコンバージョン数がGoogleアナリティクスで分かるので、対策を行った成果を把握することができます。

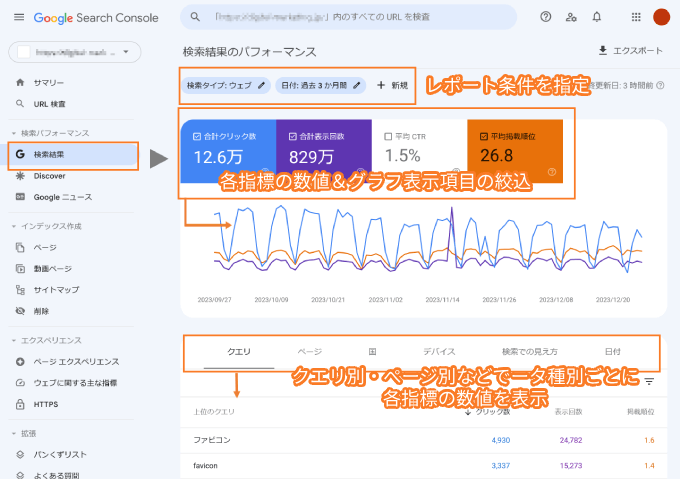

GoogleSearchConsoleは、訪問しているキーワード分析やクローラビリティ、アクセシビリティなどサイトのパフォーマンス状況をモニタリングすることができます。主な活用事例は以下の通りです。

GoogleSearchConsoleは、初級者上級者といった習熟度やSEO対策有無を問わずに導入するべきツールです。もし、まだ導入していない方はGoogleサーチコンソールの登録をしましょう。サイトに問題を検知したらクロールエラーの対処が必要です。

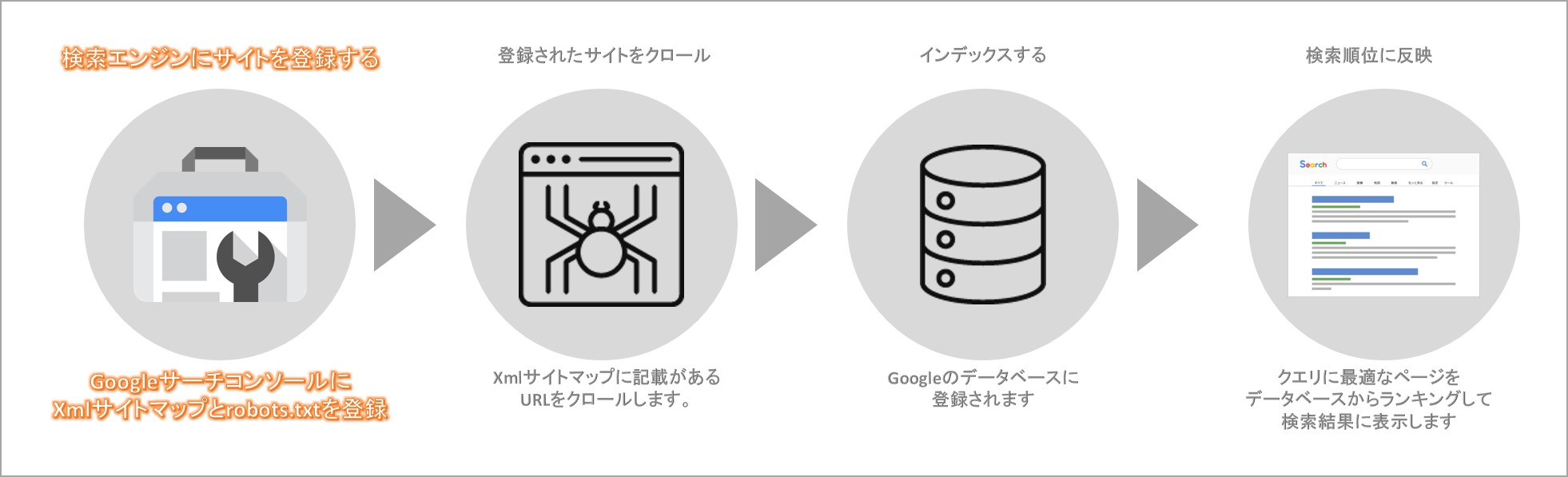

Webサイトやページを公開したら検索エンジンにサイトを登録しましょう。上記画像のように、検索結果に表示されるまでにいくつかのステップが存在します。最初のステップはGoogleサーチコンソールでxmlサイトマップとrobots.txtのファイルをGoogleに登録します。サイト登録がトリガーになって、あなたのサイトを巡回(クロール)します。

詳細なGoogleサーチコンソールのサイト登録方法は、以下の手順の通りです。

sitemap.xmlの登録をせずともGoogleがクロールすることはありますが、迅速で確実なクロールを促す目的でsitemap.xmlの登録をGoogleサーチコンソールにしましょう。

日本の検索エンジンシェアは90%以上がGoogleの検索エンジンなので、Googleサーチコンソールの登録で十分ですが、BingのWebマスターツールにも登録するとより成果が上がります。

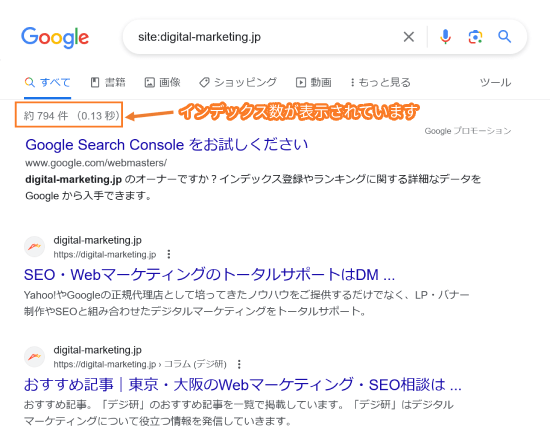

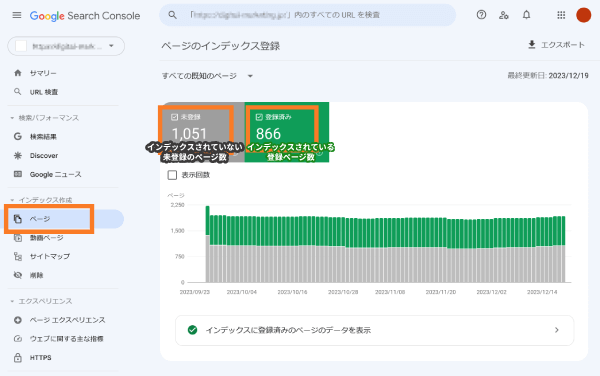

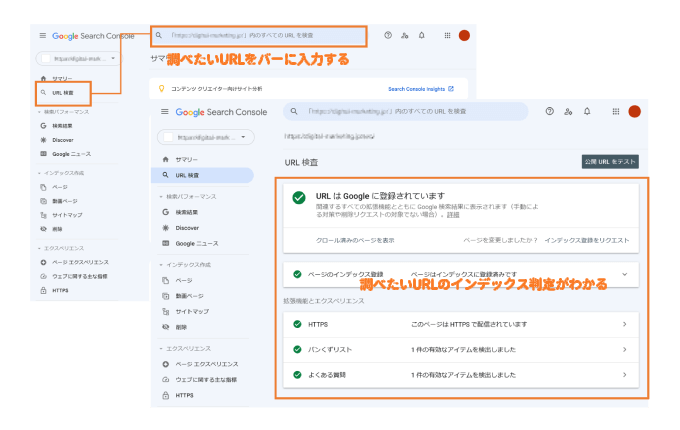

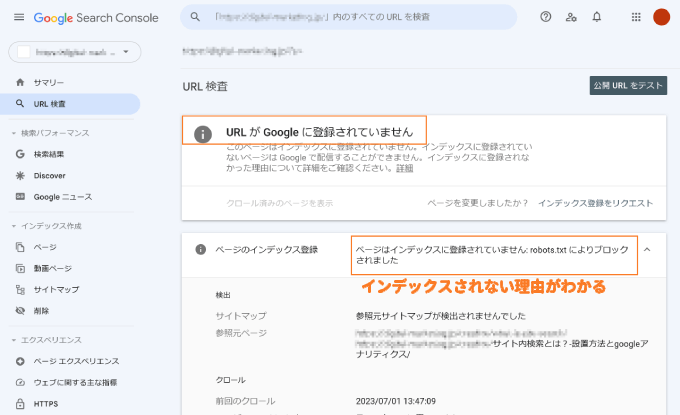

検索エンジンにサイトを登録したら、検索結果に表示されているかインデックス状況を確認しましょう。なぜなら検索エンジンにインデックスされていなければ、検索結果に表示されることはないからです。そのためサイトのインデックス状況は、SEOで重要な監査項目と言えます。

もし、インデックスされていないようであれば、クロールに支障があるか、質が良いコンテンツ作成ができているか確認する必要があります。インデックス状況は以下2点で確認できます。

| インデックスの確認方法 | 確認方法の詳細 |

|---|---|

| 検索バーに「site:https://xxxx~」を入力してインデックスを確認 | 検索バーに「site:」と「URL]を入力することでサイトの大まかなインデックス数が確認できます。これで確認できるインデックス数は大まかなので、詳細なインデックス数と推移を確認するにはGoogleサーチコンソールが適しています。 大まかな数値確認ではありますが、競合サイトのインデックス数も確認できます。競合サイトの調査に活用できます。 |

| Googleサーチコンソールでインデックスを確認 | 約3か月分のインデックス推移がレポートで確認できます。インデックス登録された数が分かるだけでなく、インデックス不可とされたページ数も把握することが出来ます。インデックスされていない理由も調査出来るので、インデックス監査に必需なツールです。 |

アバウトなインデックス確認は、検索バーに「site:https://xxxx~」を入力する方法がおすすめです。自社サイトだけでなく、競合サイトもこの方法でインデックス数が確認できるので、競合調査に活用もできます。

検索バーを使ったインデックスの確認方法は、例えば本サイトの「digital-marketing.jp/」なら、以下の画像のように検索します。

「site:」の後にディレクトリパスや詳細なURLを入れた場合は、該当するURL及びディレクトリ単位でインデックス数を確認することが出来ます。

登録したサイトのインデックス状況確認は、Googleサーチコンソールで詳しく調査することが出来ます。Googleサーチコンソールはインデックス数の確認だけでなく、インデックスされないページの特定や原因を把握することが出来る非常に優れた無料のツールです。

以下画像はGoogleサーチコンソールの管理画面から確認できるインデックスページ数です。Googleがインデックス登録したページ数やインデックスに未登録のページ数が記載されています。3カ月程度のインデックス推移を確認することが出来ます。

もしインデックスされない時は、インデックスされないケースに対応しているかを事前に確認するとよいでしょう。時間が解決する場合もあれば、SEOのテクニカルな問題かもしれません。

インデックスされていない時のテクニカルな問題は以下のようなケースに分類されます。

URL検査で得られた判定から、インデックス登録されていない場合はその理由を知ることが出来ます。

インデックスされない判定が出た場合は、インデックスされない理由と解決方法を確認した上で対策が必要です。インデックスされない問題は以下が、しばしば該当します。

SEO施策の推進には、順位と流入を獲得するターゲットキーワードを定めておく必要があります。ここではターゲットキーワードを調査する手順を紹介します。

検索エンジンから評価されているキーワードを知ることは、ターゲットキーワード調査のファーストステップに相応しい行動です。キーワード調査は無料で出来るGoogleサーチコンソールのパフォーマンスレポートを活用するとよいでしょう。

Googleサーチコンソールのパフォーマンスレポートは、以下画像のようにSEOで評価されているキーワードのクリック数や掲載順位を見ることが出来ます。

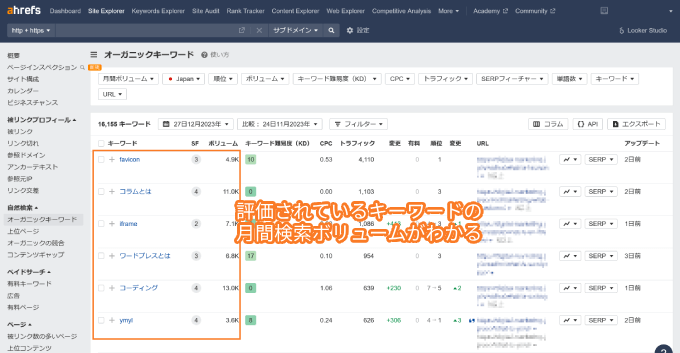

サイトが評価されているキーワードリストを作成することが出来たら、次はahrefsやGoogleキーワードプランナーのような検索ボリュームの調査ツールで「月間検索ボリューム」を記録しましょう。調べた月間検索ボリュームから、検索ニーズの規模を認知することが出来ます。

以下はahrefsを使ったサイトが評価されているキーワード画面です。評価されているキーワードや順位と共に、月間検索ボリュームなど様々なデータを見ることが出来ます。

ahrefsは自社サイト以外の競合サイトが評価されているキーワード調査にも活用することが出来ます。競合サイトのSEO調査に活用できるので利用をおススメします。月間検索ボリュームを調べたい方でGoogle広告を出稿されている方は、Googleキーワードプランナーの活用もお勧めです。

自社サイトが評価されているキーワードや競合サイトが評価されているキーワードリストを作成できたら、本当にSEO対策を行うべきキーワードかどうかをビジネスとの関連性の観点から精査しましょう。売上に貢献できるキーワードは、SEO対策の優先度を高くします。

自社サイトが評価されているキーワードが分かったら、評価されているページにキーワードを組み込みます。

ページにキーワードを組み込む主な箇所は「titleタグ、メタディスクリプション、h1タグの見出し、ヘッダー、本文」などです。検索キーワードからユーザーが知りたい情報を推察し、必要なコンテンツと共にキーワードをページに組み込みます。

自社サイトでまだ評価されていないキーワードが、競合調査によって見つかった場合は既存ページにキーワードを組み込むのではなく、新しいページを作成してページにキーワードを組み込む必要があります。

内部施策とは、コンテンツを検索エンジンに正確に伝えるためのサイト内(主にhtmlタグ)を最適化する作業です。内部施策が出来ていないサイトやページは、本来持つ評価ポテンシャルを十分に発揮できていないという意味で、マイナス評価を取り除く作業となります。1度、サイトの内部施策を最適化するだけで、SEO成果が2倍になるケースも珍しくありません。

また、内部施策は”ユーザーの検索体験をより良いものにする”という目的を持っています。

クリックしたときにすぐ表示される、関連するページへの導線が分かりやすいためすぐに辿り着くことができる、検索結果に表示されている時にページ内容が伝わりやすいなどコンテンツの中身以外にもユーザーが良いサイトだと評価する要素は多数存在していてその要素を満たすための施策が内部施策なのです。

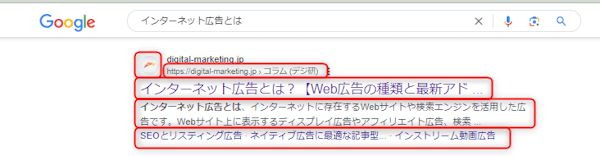

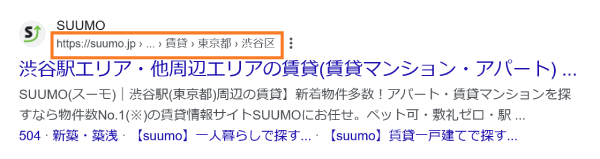

例えばこれは「インターネット広告とは」で検索した際の検索結果表示画面です。

赤枠で囲っている部分が内部施策で最適化のできる箇所となっており、この表示部分をユーザーに分かりやすくWebページの内容を伝えられるように改善することで、ユーザーの検索体験をより良いものにするだけでなくクリック率が上がる可能性も大いにあります。

そのため、コンテンツの中身が良質であることは第一条件ですが、内部施策ができていることも非常に重要なポイントだと言えます。

内部施策の概要が分かったところで、代表的な内部施策についてSEOに関するポイントを交えて詳しく解説していきます。

また、こちらのパートは内部施策において自身でできるほぼすべての各施策を網羅しています。

ページ数が非常に多くなっているため、以下に各施策の詳細解説へ飛べるリンクを記載した施策一覧表を設置しました。索引代わりにご利用ください。

| 目的 | 施策名 | 説明 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | titleタグの修正 | titleタグの設定はSEOの第一歩です。検索順位と最も相関が深い内部要因と言っても過言ではないでしょう。 | ★★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | descriptionメタタグ | descriptionメタタグは、検索エンジンにページの概要を伝えるタグです。titleタグと同じく、検索結果に説明文(スニペット)として表示される可能性があります。 | ★★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | h1タグ | h1タグは、SEOにとって重要な要素のひとつです。検索エンジンがページの内容を理解するうえで非常に重要なタグです。 | ★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | パンくずリスト | パンくずリストは、SEOにおいて重要な要素です。ユーザーへのナビゲーションの役割の他に、検索エンジンのクロール効率が改善され、SEOに良い影響を与えます。また、どのようなサイト構造になっているのかなどの情報も検索エンジンに伝えることができます。 | ★★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | 画像最適化 | 検索エンジンは、imgタグで表現した画像に書いてある情報をうまく理解することができません。それを補うためにalt属性を設定し、画像の内容を検索エンジンに伝えることが大切です。 | ★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | 内部リンク設計 | 内部リンクの最適化はGoogleアルゴリズムに対して極めて重要な要素となっています。 サイト内部リンクの最適化はロングテールキーワードを意識したキーワード設計やディレクトリ構造とも非常に関係の深い項目です。 |

★★★★ |

| ユーザーにとって使いやすいサイトにする | 重複ページと内容が薄いページ | vひとつのページに複数のURLでアクセス可能な場合や、別個のページのコンテンツが類似している場合(たとえば、ページにモバイル版とPC版の両方がある場合)は、そのページについて、どのURLが正式(正規)なものであるかを検索エンジンに伝える必要があります。 | ★★★ |

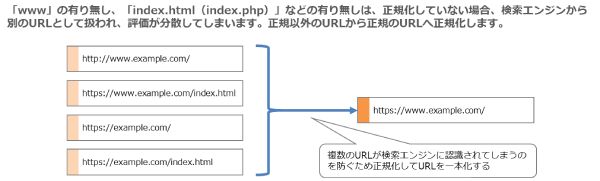

| 検索エンジンのクローラーがスムーズに巡回出来るようにする | URLの正規化 | 「www」「index.html(index.php)」などの有り無しは、正規化していない場合、検索エンジンから別のURLとして扱われ、評価が分散してしまいます。正規以外のURLから正規のURLへ正規化します。 | ★★★★ |

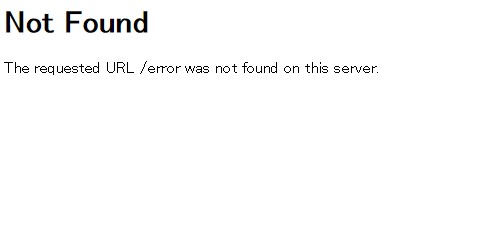

| ユーザーにとって使いやすいサイトにする | 404エラーページ | Google検索品質評価ガイドラインのページクオリティ評価にはエラーページの品質も含まれます。ユーザーにとって分かりやすい404エラーページを表示することは、ユーザーエクスペリエンス(ユーザー体験)を向上させます。 | ★★★★ |

| 検索エンジンのクローラーがスムーズに巡回出来るようにする | sitemap.xmlとrobots.txt | XMLサイトマップ、robots.txtを設置したからといって、検索順位に影響するものではありませんが、検索エンジンにサイト内を効率よくクロールしてもらうために必要なものです。 | ★★★★ |

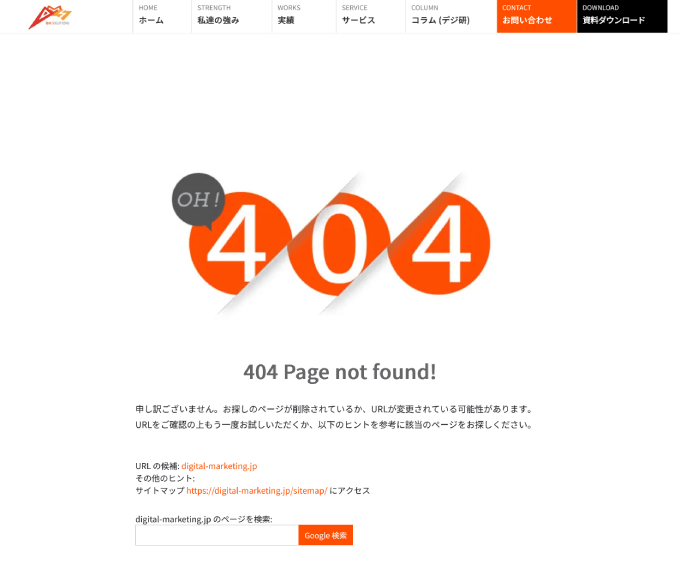

| ユーザーにとって使いやすいサイトにする | ページエクスペリエンス向上 | ユーザーがストレスを感じることなく快適にWebサイトを利用できるように、ページエクスペリエンスの向上に努めることが、SEOの重要な要素です。 | ★★★ |

| 記載されいている内容が何かを検索エンジンに伝える | 構造化データマークアップ | 構造化データとは「HTMLタグ属性やJavaScriptの記法でマークアップすることで、効率的に検索エンジンにページの情報をわかりやすく伝える」SEOの重要な要素のひとつです。 | ★★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | Googleの検索結果にサイト名を指定する | Google検索結果に表示されるサイト名は、サイトのコンテンツとウェブ上の参照元ページの両方に基づいて自動的に生成されます。ただし、WebSite構造化データを設定することで、希望するサイト名を指定することもできます。 | ★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | Googleの検索結果に表示されるファビコンを指定する | ファビコンを設定すると、Google検索結果で表示され、サイトの識別やブランドイメージ向上に寄与。表示されることでユーザーがサイトを簡単に見つけやすくなり、クリック率も向上。SEOにおいて重要な施策です。 | ★★★ |

| サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える | OGPメタタグの最適化 | OGPメタタグを設定すると、XやFacebookなどのSNSでシェア時にページのタイトル、URL、概要、画像をタイムラインやニュースフィードにリッチオブジェクトとして表示することができます。 | ★★★ |

| ユーザーにとって使いやすいサイトにする | PDFファイルの最適化 | 検索エンジンはPDFファイルの内容を読み取り、適切に評価されたPDFファイルは検索結果に表示されます。 | ★★★ |

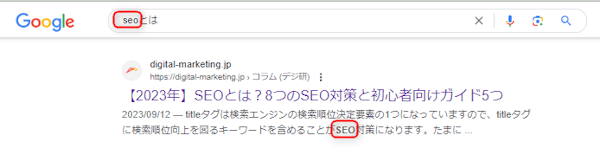

titleタグは検索エンジンの検索順位決定要素の1つになっていますので、titleタグに検索順位向上を図るキーワードを含めることがSEO対策になります。たまに全頁で同じtitleタグ設定になるサイトが見受けられますが、各ページで固有になるtitleタグを設定するだけで検索順位が大きく改善することがあります。

ページの主題と関連があるキーワードを適切な文字数で含めるのがtitleタグのSEOポイントです。

descriptionが最適な内容だとGoogleが判断すれば、設定したdescriptionの内容が検索結果に表示されます。ユーザーは検索結果に表示されるdescriptionを参考に、クリックするか判断していますので、descriptionの内容がクリック率に大きな影響を与えます。descriptionが表示される検索結果に、キーワード検索した用語が含まれていると表示されたdescriptionが太字(ボールド) になります。

descriptionは直接SEO順位に影響はありませんが、設定した内容が検索結果に表示される大切な設定です。

効果的なdescriptionを設定することで、検索結果のクリック率を上げることに期待がもてるので、しっかりと設定しましょう。

descriptionには、飛んだページ先にどんな内容が書かれているかを適切に設定しましょう。ページ内容を適切に表した文章じゃない場合、descriptionに設定した内容が検索結果に反映されないケースが発生します。自然検索結果に反映されない場合は、検索エンジンが自動生成した文章になります。検索エンジンが自動生成した文章は、日本語に違和感があることがほとんどなのでクリック率が思うように伸びません。

titleタグとdescriptionタグの内容は一緒に考え、一緒に設定作業をするのが効率的です。titleタグとdescriptionタグの内容見直しは一緒に行うのが効率的でおススメです。

⇒meta description(メタディスクリプション)とは?SEOを意識した文字数と記述方法

titleタグと同じように重要なのがh1タグの内部施策最適化です。h1タグはページの主題となる文言を設定します。h1タグ以外にh2~h6まであるのですが、順番が小さいhタグ程重要なので、h1が最も重要です。

titleタグと同様に、h1タグ内にターゲットキーワードを含めるような内部施策が必要です。titleタグとh1タグの文言が同じになることに問題ありません。各ページにh1タグが設定されているか確認してみましょう。

h1タグは、ページの大見出しとしてページの主題を表す内容にしましょう。h1タグに画像を設定しても問題ありませんが、画像の内容を補足するalt属性を設定するようにしましょう。また、h1タグはタイトルタグと同じになっても問題ありません。タイトルタグと同じように、ページ毎に異なる内容がh1に設定されているようにしましょう。

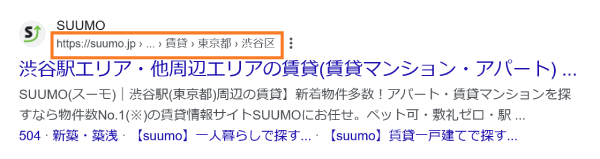

検索エンジンはサイト内のクロールをリンクを辿って行いますので、パンくずリストがあることでクロールを促す役割を担います。さらに、パンくずリストに記載された親子階層の情報を参考に、サイト構造の理解を検索エンジンに促すこともできます。つまりパンくずリストはSEO効果を高める意味を持っており、パンくずリストに記載されたテキスト内にターゲットキーワードを含めることで、SEO効果が見込めます。

設置したパンくずリストにパンくずリストの構造化データマークアップを行うと、以下画像のように検索結果にパンくずリストが表示されるため、SEO効果をさらに高めることが出来ます。

SEO経由の流入獲得に成功している模範的なサイトは、パンくずリストを設置しています。パンくずリストは内部施策の中でも最も基礎的な部類の施策です。未設置のサイトは実装を検討しましょう。

サイトに使う画像は多角的な視点からSEOに適した画像を使う必要があります。Webページに最低限必要なサイズと容量の画像を使い、画像圧縮に優れたWebp画像のフォーマットを使うとSEO効果を高めることができます。

より高いSEOを行うために、画像を記述するimgタグ内のalt属性に画像を表したテキストを付けるようにしましょう。alt属性は、画像の意味を説明する代替テキストです。alt属性が書いてあることで、クローラーのロボットが画像理解を深めることが出来ます。コンテンツ理解が深まるだけでなく、画像検索に上位表示されるマクロなSEO効果も期待できます。

内部リンクが集まるページをGoogleの検索エンジンは、重要なページと理解(評価)します。そのため、検索順位を上げたいページに内部リンクを集めることで、SEO評価を高めることが出来ます。無条件に内部リンクを集めることは必ずしも効果的ではないので、SEOに効果的な内部リンクを意識する必要があります。内部リンクは、ユーザーに価値がある(本文と関連性が高い)リンクを設置するようにしましょう。関連性がないユーザーの信頼を失うような内部リンク設置は、ユーザーだけでなくSEO評価を低下させる恐れがあります。

また、内部リンクのアンカーリンクに記載するテキストに、ターゲットキーワードを含めることも重要です。テクニカルな話で言えば、アンカーリンクを「詳しくはこちら」のような漠然としたテキストではなく、遷移後のタイトルに近しい文言を設定するべきでしょう。

他にも、ヘッダーやフッターのナビゲーションに設置するリンクもSEOを加味した内部リンクにするべきです。

さらに、内部リンクのリンクURLは一意であるべきです。内部リンクのURLに不要なパラメータを付けず、SEO評価を高めたい一意のURLを内部リンクにすることが重要です。

他ページと重複したページや内容が薄いページが多く存在している場合は、SEO評価がそれぞれのページに分散されてしまうので注意が必要です。それぞれのページに評価が分散されるので、SEOにおける重複コンテンツの危険性があることを理解しましょう。重複するページをそもそも生成しないことが第一ですが、やむを得ない場合は重複したページの評価を集約することができるcanonicalリンクタグの使用を検討しましょう。例えば、サイズが違うだけ(SサイズとMサイズのような)の商品詳細ページは重複ページになりえます。

内容が薄いページの対策は、オリジナリティのある内容を加えてページのボリュームを出す方法がSEOの観点ではベストです。

ただし内容を厚くすることが出来ない場合は、noindexを検討してもよいでしょう。本当にno indexをするべきレベルの内容の薄さがあるかどうかは慎重な判断が必要です。

特に内容が重複しているページについてはECのサイト等で動的にページを生成している場合には多く見られる傾向です。情報量が少ないページについてgoogleのウェブマスター向けのガイドラインによると下記のような内容が当てはまります。

- コンテンツの自動生成

- オリジナルのコンテンツがほとんどまったく存在しないページ

- 誘導ページ

- フィッシングや、ウイルス、トロイの木馬、その他のマルウェアのインストールといった悪意のある動作を伴うページ

また上記以外でも極端にテキストが少ないページやカテゴリーやタグ、そしてテキストリンクのみのページについては低品質なページとされる可能性があるので注意が必要です。

これらのページがあるとペナルティを受けて順位が大幅に現状する可能性があります。そのため、下記に注意して修正を行いましょう。

重複したページをそのままにすると、重複したページだけ評価が分散します。分散した評価を1つのページに集約して、SEO上位表示を狙うことができます。「ページは沢山あるのに、SEOで評価されない・・・」というケースに陥っている場合は、重複しているページがないかチェックしてみましょう!

検索結果に表示するほどでもないような内容が薄いページは、no indexを検討しましょう。もし、内容の薄さを克服できるようなコンテンツ追加ができるようならno indexとする必要はありません。評価されているページを間違ってno indexとしないように、no indexのページとするかどうかは慎重に判断しましょう。

URLの正規化はテクニカルなSEO対策です。URLの正規化によって、同じ内容で複数ページに分散された評価を1つのページに集約する狙いがあります。

下記のようなURL例を表示したときに、それぞれのURLが表示される場合はURLの正規化を行い、1つのURLに評価を集約しましょう。

www. ありなしや/index.phpありなし、そして/index.htmlありなしなどサイトのURL表記が異なると、本来受けられるはずの評価がそれぞれのページに分散します。

URL正規化が出来ていないよくある例は、httpsで始まるURLとhttpで始まるURLの両方でページが見れてしまうケースです。常時SSL化の移行作業時に、httpからhttpsに301リダイレクトを失念していると考えられます。競合他社サイトに見劣りしていないコンテンツなのに、評価が上がりきらないケースで見落とされがちなのがURL正規化です。

404エラーページの設定はSEO対策に留まらず、ユーザビリティ上の向上に役立ちます。対策が十分に施されている404エラーページは、ユーザーの混乱を防ぎ、サイトの回遊性を高めます。404エラーページは、存在しないURLのページを見ようとした時に表示されます。そのため、404エラーのページは、ページが削除された可能性があることをユーザーに伝えてあげる必要があります。

もし期待していたページが表示されず、代わりにこのページが表示された場合、ユーザーはどう思うでしょうか?期待していたページが表示されず、何のことか分からず混乱するはずです。以下の404ページを見てみましょう。

どうでしょうか?最初に見た404エラーページと違って、ユーザーが次にするべき行動を誘導できるのではないでしょうか。

混乱させないためにも404エラーのページを用意しましょう。

404エラーページが直接的な検索順位を上げるとは言えませんが、エラーページにどのような内容を表示するかでサイトの評価が変わってきます。

404エラーページの対策ポイントは下記を参考にして頂いた上で設定をお願いします。

sitemap.xml(XMLサイトマップ)とrobots.txt(ロボッツテキスト)は、検索エンジンのクロールを効率的にしてもらうために必要なテクニカルなSEO内部施策です。

sitemap.xmlは、検索エンジンにサイト内のURLや動画の情報を告知するためのファイルです。Googleなどのロボット型検索エンジンがサイトをクロールしにきたときに、そのサイトの構造を効率的に知らせることができます。

一方で、robots.txtは、主に検索エンジンのクロールを指示するファイルです。クローラーは、robotst.txtを一番最初に読み込んで、クロールすべきページとクロールすべきでないページを確認し、効率的にサイトを見ています。

検索エンジンのロボットはサイトのクロールを無限に行ってくれるわけではなく、クロールに限りがあります。クロールに限りがあることをクロールバジェットと表現することもあります。

クロールバジェットの有効活用に、sitemap.xmlとrobots.txtは押さえておきたい内部施策ポイントです。

sitemap.xmlとrobots.txtを設定したことで検索順位が上がるわけではありませんが、まだクロールされていないページを検索結果に表示されやすくするなど、検索エンジンのクロールを促すための設定になるため間接的にですが、順位に影響があります。そのため、下記に注意して設定を行いましょう。

比較的規模が大きくなりやすいサイトでsitemap.xmlを設置すると1日あたりのクロールされたページ数が増加するケースもあります。SEOでクロールして欲しいページはsitemap.xmlに記載するようにしましょう。

ユーザーが、ストレスを感じることなく快適にWebサイトやページを体験できるようにするために、ページエクスペリエンスの向上に努めることがSEOに必要です。ページエクスペリエンスの向上は「表示速度の最適化」「CoreWebVital」「モバイルフレンドリー」の3つが代表的です。

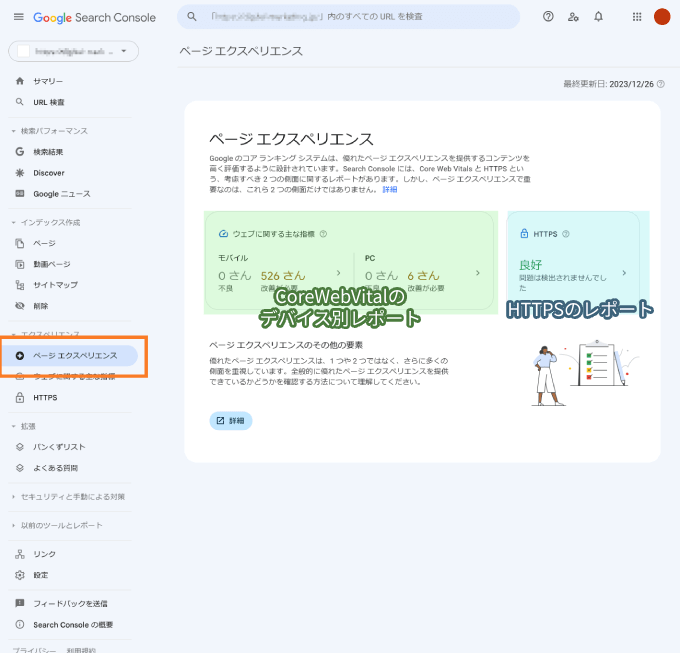

ページエクスペリエンスは、Googleサーチコンソールのレポートで確認できることからも分かるようにGoogleは重要視していますので、SEO対策に必要な取組と言えます。

| ページエクスペリエンス向上指標 | SEOの取り組み内容 |

|---|---|

| 表示速度の最適化 | SEOを狙った表示速度の最適化は、ページが表示されるまでの速度を高めます。表示速度はSEOの検索順位を決めるアルゴリズムの一因となっていますので、表示速度が遅いとSEOに悪い影響があります。表示速度はSEOの検索順位だけでなく、クロールの最適化やCRO(コンバージョン率最適化)にもよい効果が波及します。 |

| CoreWebVital | CoreWebVitalは、表示速度以上にテクニカルでブラウザの閲覧を最適にする指標です。CoreWebVitalは「LCP」「FID」「CLS」の3指標で測定が可能です。表示速度最適化と改善内容が重複する意味では表示速度と似ていると言えますが、ブラウザの操作性を含めた改善が含まれます。 |

| モバイルフレンドリー | モバイルユーザーがサイトを見る時にPC画面を見せる状況は、ユーザエクスペリエンスが高いとは言えません。モバイルユーザーにはモバイル端末で見やすい環境を整えてあげるためのSEOがモバイルフレンドリーです。 |

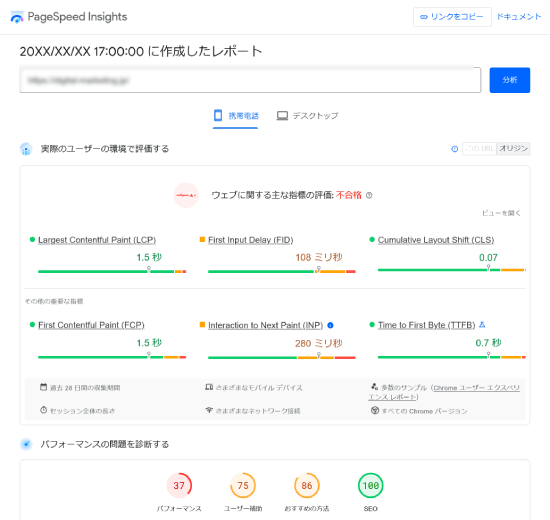

ユーザーが早くページを閲覧出来るために表示速度はSEO対策で重要です。なぜなら、Googleはページの表示速度を順位決めのアルゴリズム要素に組み込んでいるからです。過去3カ月の表示速度パフォーマンスは、Googleサーチコンソールのページエクスペリエンスのレポートから確認できますが、現在の表示速度パフォーマンスのスコア確認は、Google社が提供する無料の「PageSpeed Insights」で表示速度のスコア結果が確認できます。

表示速度を遅くしているボトルネックはサイトごとに異なりますのでPageSpeedInsightsで表示速度診断をしましょう。以下は、表示速度診断で良く確認されるボトルネックを紹介しています。

| よく指摘される項目 | 改善ポイント |

|---|---|

| ページに公開している画像が重い | 必要な画像サイズにトリミングした上で、画像を圧縮してくれる「TinyPNG」等を使用して、圧縮した画像を掲載するようにしましょう。JPEGより圧縮に優れた新しいフォーマットのWebp形式の画像を使う方法もお勧めです。 |

| ページで使っていないファイル(cssやjs)を読み込まないようにする | ページを表示する時に、使うことがないcssのスタイルシートやjsのファイルを読み込んでいる場合は、ソースから削除しましょう。ページのテンプレート毎に必要なcssやjsを読み込むようにしましょう。 |

| 外部スクリプトの遅延読み込み | 広告やバナーなどscriptタグで始まるタグはサイトの表示読み込みを遅くする要因になりえます。そのため、外部スクリプトを遅延読み込みすることで可能な限りページの表示速度を早くすることができます。読み込み遅延には「async」や「defer」の属性をファイル読み込み時に使用して非同期でファイルを読み込みます。 |

| サーバーのレスポンス速度が遅い | サーバーのスペックの問題なのか、アプリケーションの問題ないのかを見極める必要があります。サーバースペックであればインフラ環境の見直しを行い、アプリケーションの問題であれば、エンジニアに相談することが必要です。 |

CoreWebVitalはSEOのランキング要因で、この指標に問題があるサイトは、ユーザーエクスペリエンスが低いことでSEO評価も低くなる可能性があります。SEO評価の低下はもちろんのことですが、CoreWebVitalの指標が悪いページはユーザーの直帰・離脱率の悪化につながるので成果向上に積極的に取り組むことが必要です。

CoreWebVitalは以下3つの指標からなっています。

| CoreWebVital指標 | 指標内容 | 低スコアで生じるユーザーエクスペリエンスの損失 |

|---|---|---|

| LCP(Largest Contentful Paint) | ページの中で最も読み込み容量が重いブロック要素の読み込み秒数。 | 容量が重いことで表示速度が遅くなることの不便さ。 |

| FID(First Input Delay) | クリックやボタンタップの操作を最初に試みた後の応答にかかる秒数。 | クリックなどの操作が反応しないことで不具合を感じるストレス。 |

| CLS(Cumulative Layout Shift) | 読み込みで生じるレイアウトのズレをスコアリングした値。 | 見えているボタンをクリックしようとしたときのレイアウトずれで誘発される操作ミスのストレス。 |

Googleはユーザーに有益なサイトを検索結果に表示させる使命がありますので、こうしたCoreWebVitalの指標を良好にすることは、SEOに必要な取り組みです。

モバイル端末の閲覧に最適なページを提供することはユーザーのためになり、SEO評価につながります。2015年にスマートフォンとタブレットの検索回数がPCを超えてから、モバイル端末の最適化は重要性を増してきました。また、2018年3月27日にPCページをメインとしてインデックス評価していたが、今後はスマートフォンページ内容をメインに評価していくというモバイルファーストインデックスについて発表し、話題になりました。

今後もスマートフォンユーザは多いと考えられますので、モバイルフレンドリー対策を行うことを推奨します。

スマートフォンサイトのSEO対策ポイント

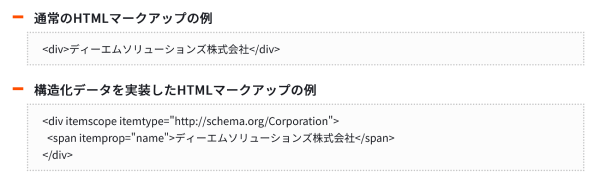

ロボットが収集した文章の内容理解は、検索エンジンのアルゴリズムに委ねられています。検索エンジンの理解精度は高まっているので誤認することは少ないと考えておりますが、内容理解をより正確に伝えるSEOが構造化データのマークアップで実現することが出来ます。

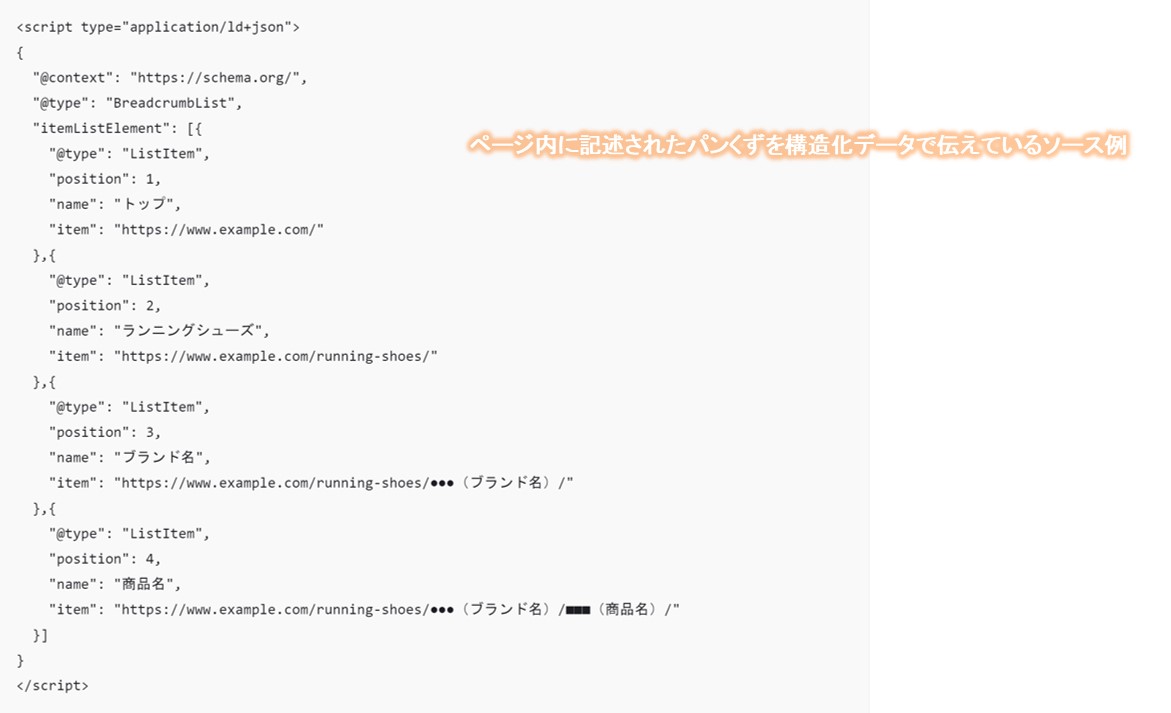

構造化データはページ内のhtmlタグ内に、ルールに沿った構造化データをマークアップします。例えば、ページ内にあるパンくずリストの構造化データは以下のように記述します。

構造化データは内容理解を精緻にするだけでなく、検索結果に表示される自社サイトの視認エリアを広げるSEOができます。構造化データによってパンくずを理解した場合は、以下のように検索結果にパンくずが表示されます。

構造化データは、パンくず構造化データ以外にも、会社情報、FAQ(よくある質問)、イベント情報など様々なマークアップができます。求人サイトでもよく聞かれるようになったGoogle しごと検索(Google for jobs)も構造化データの活用でSEOが出来ます。

FAQ(よくある質問)構造化データについては、以前はどのウェブサイトでも検索結果に表示させる事ができましたが、現在は以下のとおり仕様が変更され、一般的なBtoB・BtoC向けのウェブサイトではマークアップは不要と考えています。

「よくある質問」のリッチリザルトは、Google 検索を利用できるすべての国と言語で、よく知られた信頼のおける政府機関および保健衛生関連のウェブサイトにおいて利用できます。この機能はパソコンとモバイル デバイスの両方に対応しています。

引用元:Google検索セントラル「よくある質問の構造化データ:機能の提供状況」

ここで紹介した構造化データはパンくず構造化データのように、検索結果に表示される視認シェアを高める役割があります。ここで紹介した構造化データは一部ですので、サイトジャンルに適した構造化データを検討しましょう。

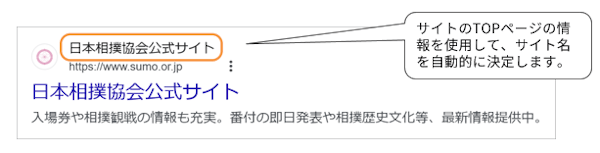

Google検索結果に表示されるサイト名は、サイトのコンテンツとウェブ上の参照元ページの両方に基づいて自動的に生成されます。サイト名は、個々の検索結果の情報源を最もよく表し、説明するように作られています。

ただし、WebSite構造化データを設定することで、希望するサイト名を指定することもできます。

▲ Googleで「相撲」と検索した結果の例)

▲ Googleで「相撲」と検索した結果の例)

Googleの検索結果に表示されるサイト名は、サイトのTOPページの情報と参照元ページから取得した情報を使用して自動的に生成されます。使用する情報源は、下記のとおりです。

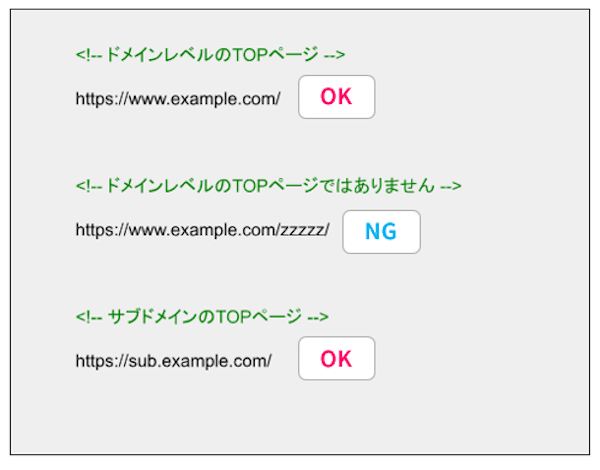

表示されるサイト名の品質を高めるには、WebSite構造化データを設定することが重要です。

WebSite構造化データは、サイトのドメインレベルのTOPページ、サブドメインのTOPページに追加します。

サブドメインのTOPページにWebSite構造化データがない場合、代替手段としてドメインレベルのサイト名をサブドメインに使用することがあります。