更新日:

コンテンツマーケティングは、ユーザーにとって価値があり、ビジネスと関連性があり、一貫性があるコンテンツで顧客意地を図ることに重点を置いた戦略的なマーケティングアプローチ手法です。提供するコンテンツは、初回接触の集客を目的としたものから既に購買した顧客向けなど様々です。ビジネス課題を据えたコンテンツマーケティング戦略策定が求められます。

今回はコンテンツマーケティング入門編として、コンテンツマーケティングの基礎知識やコンテンツマーケティングを実施する際に気を付けたいことをまとめました。

「上司からコンテンツマーケティングをやれって言われたけど何をすればいいやら…」「コンテンツマーケティングという言葉を聞いたことはあるけど、実際どのようなものなのかよく分からない…」、そんな悩みや疑問を抱えているなら、ぜひご一読ください。

コンテンツマーケティングとはコンテンツを利用したマーケティングのことですから、上記の意味を当てはめると「ユーザーの興味を引くような、ある程度まとまった量の情報」で「商品が売れる仕組み作り」をすることと言い換えることができます。

ここでいう「価値のあるコンテンツ」とは、「ユーザーが知りたい情報を分かりやすくまとめたコンテンツ」のことを指します。コンテンツマーケティングを成功させるためには、「ユーザーが知りたい情報」つまり「ユーザーが抱えている悩みを解決する情報」をWebサイトへ継続的に掲載していくことが必要です。「ユーザーが知りたい情報」をWebサイトへ蓄積することによって、ユーザーの役に立つ、信頼性の高いサイト」になります。

「コンテンツマーケティング」と混同されやすい施策には「コンテンツSEO」が存在しますが、施策の内容や目的などが異なります。同様な施策と理解して施策を行うと、施策の目的だけでなく効果測定、目標などもあやふやになってしまいます。そこで、コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違いをしっかりと理解しましょう。

コンテンツマーケティングは「ターゲットの見込み顧客に価値あるコンテンツを適切なタイミングで提供し、購買行動を起こさせる一連のマーケティング施策」です。

一方で、コンテンツSEOは「運営するサイトの存在を知らない見込み顧客にアプローチするために、定期的なコンテンツ提供するすることで集客増を図るSEO対策」です。両者の違いは、コンテンツマーケティングよりもSEO施策に偏重した施策と理解することが出来ます。

前提となる違い以外にも、以下の違いを表で確認しましょう。

| コンテンツマーケティング | コンテンツSEO | |

|---|---|---|

| ターゲットキーワード | 見込み顧客(潜在層) | 見込み顧客(潜在層、準顕在層、顕在層) |

| 目的 | 売上増加 | アクセス数増加 |

| 手法 | 様々 | 自然検索からの流入 |

| コンテンツ内容 | 様々 | 検索ニーズがあり流入が見込める内容 |

| 指標 | 購入数・売上金 | セッション数・キーワードごとの順位 |

上記のようにコンテンツSEOとコンテンツマーケティングはターゲット、手法、目的がそれぞれ異なります。そのため、ターゲットはどこにするのか、手法は何にするのか、目的は何なのかしっかりと考えましょう。

コンテンツマーケティングとSEOは親和性が非常に高く、コンテンツマーケティングによってSEO流入数を上げることが可能です。なぜなら、検索結果の順位を決定するアルゴリズムの中では、コンテンツが一番重要視されているからです。コンテンツが重要しされている傾向は年々高まっており、高品質なコンテンツを提供する運営サイトは、SEO成果がうなぎ上りになっています。

以前は外部リンクを多く持ったサイトが単純に上位表示されやすかったため、外部リンクの購入や関連性が薄いサイトとの相互リンクなど、ブラックな手法を用いたブラックハットSEOが流行していました。それではユーザーに真の価値がある検索結果を提供することが出来ないと考えたGoogleは、ペンギンアップデートによってコンテンツ重視に舵を切ったのです。

つまりSEOのアルゴリズムがコンテンツ重視になったことで、SEOを加味したコンテンツマーケティングは、SEOの集客増が両立することが出来るのです。

インターネット利用が手軽になったことや情報到達スピードが上がったことで、ユーザーはどの消費者行動で商品比較をするようになりました。この消費者行動の変化によって、企業は商品比較のタイミング、あるいは商品比較で選ばれるためのコンテンツを用意しなければならなくなったのです。

消費者の購買モデルを表す時によく使われる「AIDMA」、「AISAS」、「AISCEAS」、「DECAX」でユーザーの行動フェーズ毎にインサイトを分析した上で、最適なコンテンツを提供する必要があります。

コンテンツマーケティングに取り組む企業は多くなっておりますので、メリットがあることは理解いただけるかと思います。一方でデメリットも理解した上で長期的に取り組むことをお勧めします。ここではコンテンツマーケティングのメリット・デメリットを表で紹介した後に、理由を詳細に解説していきます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

リスティング広告などの広告施策は広告費を支払わないと流入が0になってしまうため、一定の金額で出稿する必要があります。しかし、コンテンツマーケティングは記事の作成に費用がかかりますが、公開後に記事更新を止めてもある程度の一定数の流入が見込めます。そのため、費用を削減することが可能となります。

リスティング広告などの広告施策は資産として出稿時のデータ以外特に残りません。しかし、コンテンツマーケティングは公開した記事を非公開にしない限りは半永久的にサイト上残るため、コンテンツが資産として残ります。

上記のように広告施策は出稿をストップすると流入が0になってしまいますが、コンテンツマーケティングは一定の流入数の獲得が見込めます。また、ターゲットを明確化して記事作成することで、顧客になる可能性が高いターゲットへアプローチすることができます。

ユーザーにとって有益なコンテンツの場合、SNSでシェアされ拡散される可能性があります。そのため、自然検索からの流入だけではなく、SNSからの流入増加も見込めます。

定期的に有益な情報を発信していれば「●●●の情報についてはこのサイトを見ればいい!」というオピニオンリーダーの立ち位置を確立することが可能になります。また、これによりサイトのブランディングができるだけではなく、自社のブランディング効果も見込めます。

まずは企画をし、ペルソナ設定を行う、その後ペルソナに基づいた記事の企画を行います。そして、企画に基づいた記事の作成をし、作成した記事の内容チェックするといった工数がかかります。さらに、定期的に記事を公開するためにはWordPressでの管理がしやすいのでCMSの開発の手間もかかります。このように公開までに多くの作業が発生することになります。

コンテンツマーケティングは定期的な記事更新により検索エンジンから評価され様々なロングテールキーワードでの集客を見込めるため、定期的に記事作成を行う必要があります。また、ユーザーも定期的に記事を公開しているサイトへ訪れるため、トレンドや最新情報も加味して記事の更新をする必要があります。

広告の施策は出稿を開始するとすぐ効果が出ます、コンテンツマーケティングは上記のように効果がでるまでに時間がかかります。

効果がでるまでに時間がかかるため、成果がでるまでにも時間がかかります。実際に記事公開してから1年後にCVが発生する可能性もあるため、この期間内にCVを何件発生させるなどの目標数値を明確に定めることが難しいです。

このようにメリットがある一方で、デメリットもあります。

記事作成のコンテンツマーケティングでも様々なコンテンツマーケティングがあります。アンケートコンテンツやインタビューコンテンツ、コラムコンテンツの他、メルマガやホワイトペーパーなど様々な手法があります。そのため、ターゲットに対して何を訴求しないといけないのかを考え、それにあった手法を選びましょう。

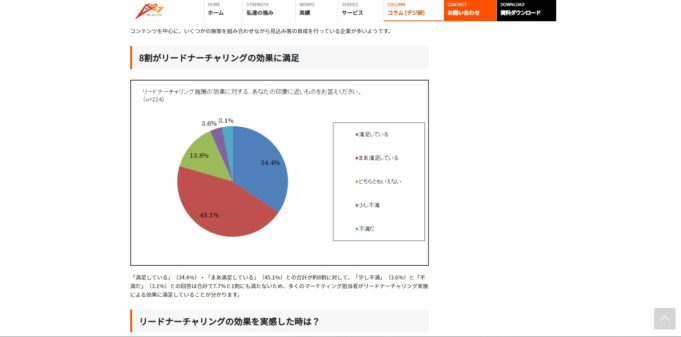

アンケートコンテンツは、アンケートや市場調査データを集計・分析したコンテンツコラムです。アンケート調査で得た情報は自社独自の情報となり、調査データからの独自の見解を加えることで、他にはないオリジナルのコンテンツにすることができます。また、調査結果をニュースリリース配信などに活用することで、拡散性の高いコンテンツマーケティング施策となっています。根拠に基づいたコンテンツをユーザーに読ませることで、購買ステップに向けた行動をスムーズにさせる効果が期待できます。

掲載側の主観的な視点ではなく、客観的な第三者の言葉を用いて作成されるインタビューコンテンツは、より説得力を持つことができます。「顧客の導入事例」のインタビューは、ユーザーが購入を疑似体験することができるコンテンツです。顧客の目線で、商材の魅力を紹介するできるメリットがあります。CVの障壁が高いサービスは、インタビューコンテンツが有効なキラーコンテンツになるケースが多くなっています。BtoBの高額商材や不動産売却などの業界は、CV障壁を下げるような効果的なインタビューコンテンツをコンテンツマーケティング施策として検討してください。

コラムコンテンツは、ブログなどを活用した記事コンテンツのことです。ユーザーが必要としている情報や疑問に対するアンサーを提供するお役立ちコンテンツなどがこれにあたり、集客に効果的です。また、少ない費用・工数で作成できることも作成する上でのメリットの一つです。

企業が定期的に配信するメルマガは、顧客にとって、イベントの情報や新商品の情報などを知ることのできるコンテンツです。企業側は、任意のタイミングで顧客に配信ができ、コストが比較的かからないため有効なマーケティング施策です。顧客との定期的なコミュニケーションに活用することができます。

PDF等で制作しダウンロードして読んでもらうタイプのコンテンツが、ホワイトペーパーです。興味はあるけど、まだ検討段階というユーザーに対し、ダウンロード時に個人情報を入力してもらうことで、有効リードを獲得することができます。ホワイトペーパーの顧客は潜在層から顕在層まで幅広いので、リードナーチャリングの視点を持つことが必要です。リードナーチャリング施策と連動したコンテンツマーケティングの戦略立案までを考える必要があるでしょう。

SNSは、リアルタイム性の高さやユーザーの本音を知ることに優位性がある便利なツールです。そのため、潜在層から購買層のユーザーと接触機会を保つために、SNS向けのコンテンツ発信を検討する必要があります。特に、BtoC商材は必要度合いが高く、今はBtoB商材でもSNSを活用する企業が多くなっています。

ユーザーにとって有益なコンテンツやサービスがリリースできるときは、プレスリリースを積極的に活用するとよいでしょう。拡散性やSEO効果を高めることが出来るので、コンテンツマーケティングの相乗効果を高める効果に期待が出来ます。ユーザーだけの露出だけでなく、メディア・報道関係者も見てくれますのでより幅広いリリースを図ることが出来ます。

ではここからは実際にコンテンツを作成する際のポイントについて解説していきます。まずは公開前の作業を見ていきましょう。

コンテンツマーケティングに限らずどんな施策でもそうですが、ゴール及び目標の設定が成功のカギを握ります。たとえば、商品名や会社名の認知を目的とする場合と、問い合わせ件数の増加を目的とする場合では、最適なコンテンツの内容は異なります。BtoBの場合は、インサイドセールスに渡すリードか営業に直接渡すリードなのかでアプローチは異なります。具体的にすればするほど良いと言えます。

また、ゴールの設定をしっかり行わずに見切り発車してしまうと、コンテンツの方向性が定まらず思ったほどの成果を出せない、実は他の手法の方が有効である可能性があるなどもありえます。そのため、コンテンツマーケティングの目標設定と効果測定方法を関係者間でよく話し合い、しっかりとゴールの設定を行いましょう。

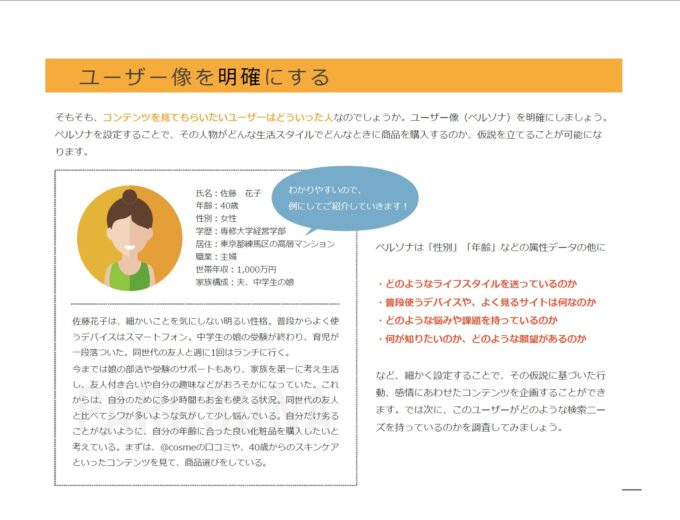

ゴールの設計ができたら、ペルソナの設定を行います。

ペルソナとは、具体的な読者像のことをさします。年齢、性別はもちろんのこと、趣味や悩み、どのような雑誌を読むのか、Webサイトへのアクセス手段はスマホかPCかなど、細かいところまで設定します。詳細なプロフィールを設定することで、ターゲットユーザーの興味関心に合わせたコンテンツを制作しやすくなりますので、関係者間でしっかりと話し合いペルソナの設計を行いましょう。

なお、ペルソナの設定にあたっては、より実際の顧客に近いペルソナを設定することでターゲットユーザーへの効果的なアプローチが可能となるため、既存の顧客データ分析やアンケート調査などを行うのも良いでしょう。

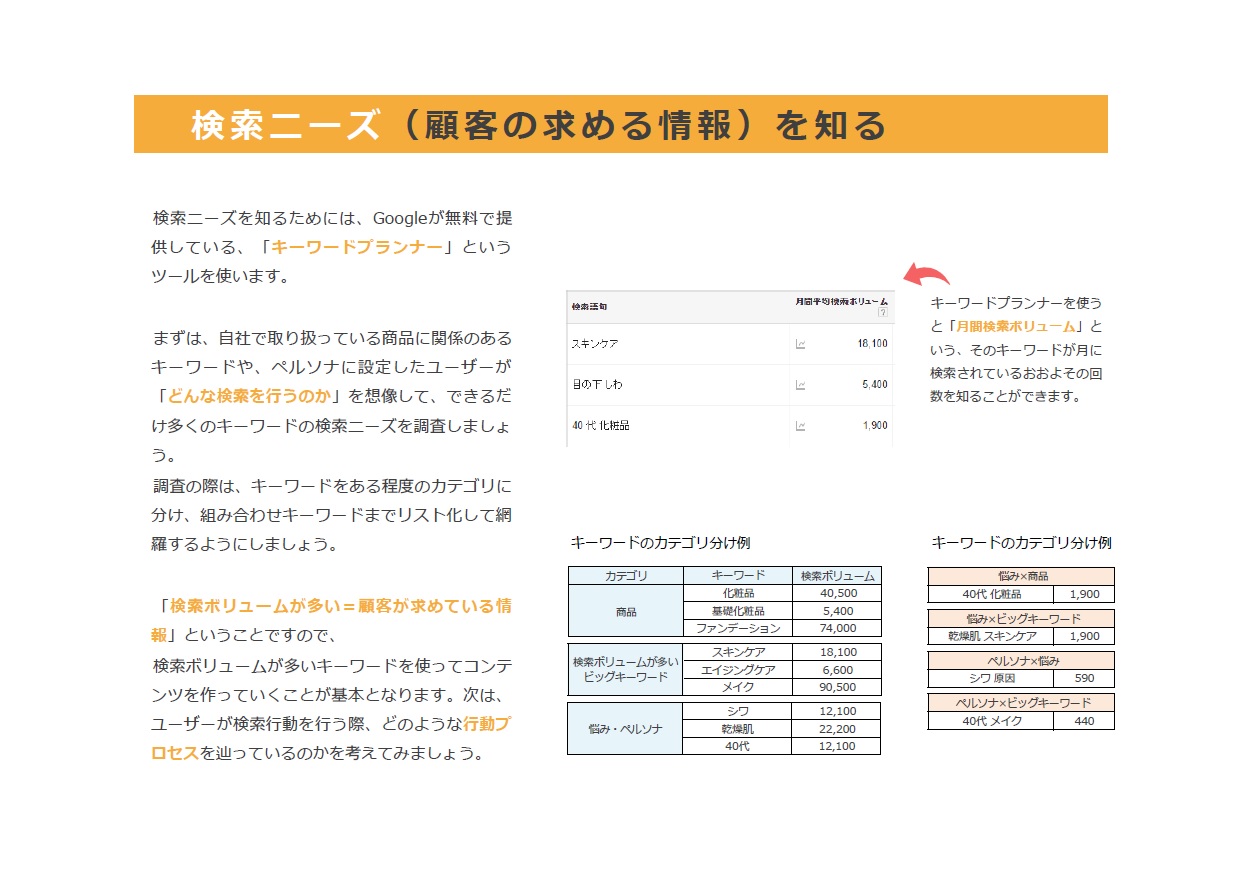

ペルソナシートに描いたターゲットユーザーは、どんなキーワードを検索しているのか調査します。この調査はコンテンツマーケティングで、とても重要です。検索ニーズがないキーワードは、コンテンツ経由の流入が見込めません。作成したコンテンツの効率的な集客獲得のために、SEOで検索されるキーワードを調査しましょう

既にコンテンツマーケティングを取組んでいる場合やサービスサイトでGoogleアナリティクスの計測している場合は、CVに至っている検索キーワードを調査するとよいでしょう。CVに至った検索キーワードに対してコンテンツを作成していくことは目標達成の近道になる可能性が高まります。Googleアナリティクスの検索キーワードは、not providedと詳細表示されませんのでGoogleサーチコンソールと突合したCVに至った検索クエリ確認方法で調査するとよいでしょう。

Google検索で表示されるようなサジェストキーワードもコンテンツ作りのヒントとなりますので、幅広く検索ニーズがあるキーワードをリストアップするとよいでしょう。サジェストキーワードは、ツールを使うことでサジェストキーワードを効率的に調査できます。

リストアップしたキーワードは、キーワードと検索ボリュームをもとに、カテゴリ分けを行います。

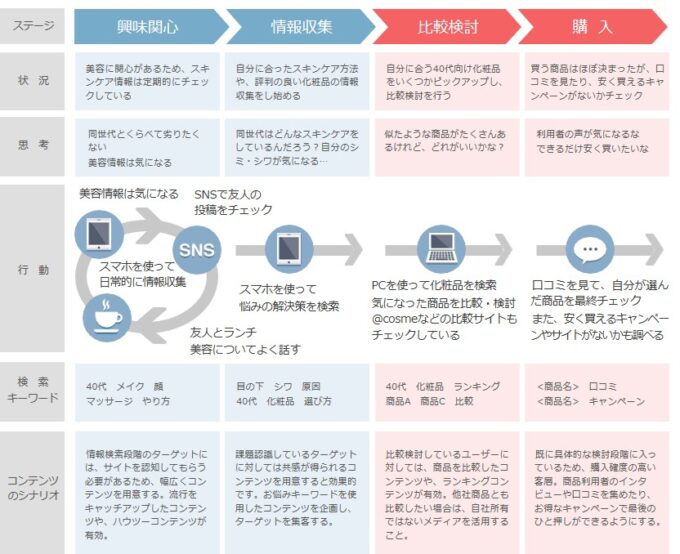

検索ニーズの調査が完了したらカスタマージャーニーを作成しましょう。検索ニーズを調査したキーワードとカスタマージャーニーを合わせることで、どこの層にどのようなコンテンツが必要なのか、また、そのコンテンツを作成する際にはどのようなキーワードでの集客が見込めるのか、などの全体像を知ることができます。さらに、公開後に分析を行う際にどのステージでの離脱が多い、どのステージのコンテンツが読まれているなど分析結果とカスタマージャーニーを組み合わせることができるようになるため、より詳細な分析を行うことが可能になります。

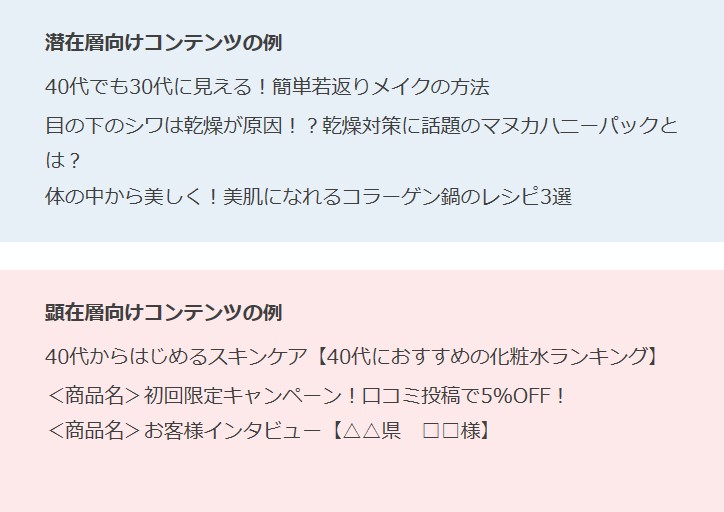

カスタマージャーニーの作成で全体像の設計ができたら、各ステージにあったコンテンツのイメージを固めましょう。潜在層と顕在層では求めている情報の内容が異なるため作成する記事内容も異なってきます。そのため、まずはざっくりとしたタイトル案を作成してみましょう。

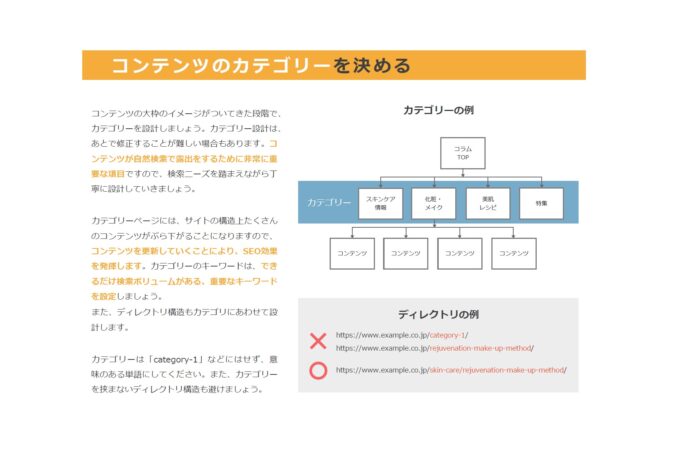

コンテンツのタイトル案が作成できたらそのタイトル案をカテゴリー分けしましょう。これを行うことによりサイトへ公開する時にどのカテゴリーに記事が紐づくのかわかるようになります。さらにカテゴリー分けをし、それに紐付いたディレクトリにコンテンツを分けることで検索エンジンが構造を把握しやすくなるため、評価されやすくなります。

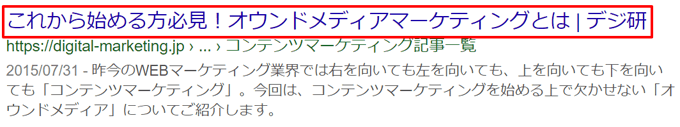

コンテンツマーケティングを行う全体像が作成できたら、記事の作成に入りましょう。まずは、先ほど作成したざっくりとしたタイトル案の詳細を詰めていきます。タイトル案はそのまま下記のように検索結果に表示されます。

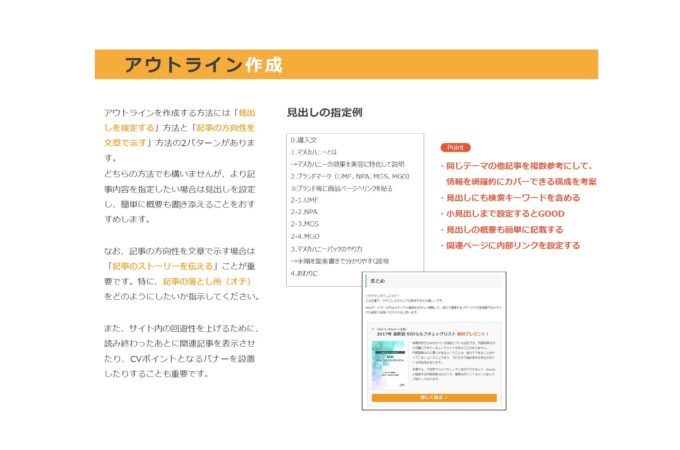

記事ごとの見出しを作成することでどのような内容の記事になるのかイメージしやすくなりますので記事ごとの見出しを作成しましょう。作成する際には小見出しや記事のオチまで考えると記事がスムーズに作成することができます。

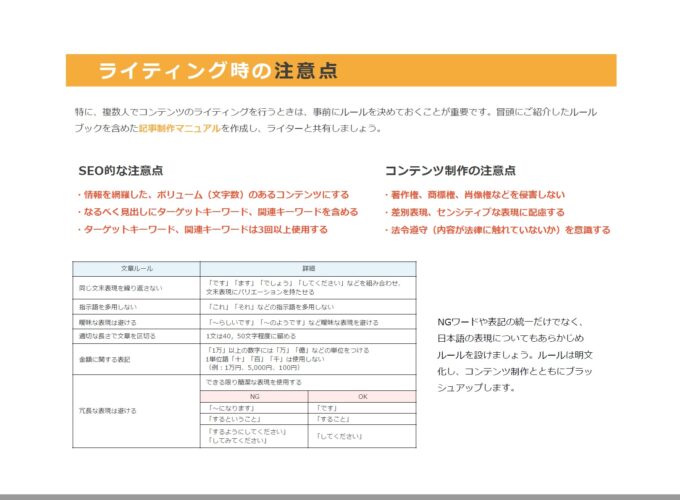

概要が完成しましたら記事のライティングに入りましょう。ライティングする際にはですます調のチェックやNGワードのチェックの他に下記についても注意しましょう。

タイトルに関連する情報が盛り込まれているか、なるべく見出しキーワードをターゲットキーワード、関連キーワードを含めるかなどSEO要素も加味したチェックを作成した記事に対して行います。また、著作権、商標権、肖像権などを侵害していないか、法令遵守(内容が法律に触れていないか)を意識しましょう。

コピーコンテンツであった場合、著作権などの侵害になるだけではなく、検索エンジンからペナルティを受ける可能性もありますので注意しましょう。

記事を公開したら、検索エンジンのロボットにコンテンツをクロールしてもらいましょう。検索エンジンにクロールしてもらう方には、Googleサーチコンソールでインデックス登録を促す方法があります。GoogleサーチコンソールのURL検査でインデックス登録を促しましょう。ある程度の数があるコンテンツのクロールは、検索エンジンのロボットにクロールしてほしいURLを効率的に伝えることが出来るxmlサイトマップの送信方法がおすすめです。

コンテンツマーケティングにおいて、コンテンツの拡散に活用ができるSNSは、大きな効果が見込めます。SEOにおいてもSNS内で注目されているサイトや記事を注視していますので、拡散目的以外の効果が見込めます。サイトで公開したコンテンツをSNSで拡散するだけでなく、SNSフレンドリーな投稿が効果的です。また、Instagramがオリジナルの写真や動画を投稿するクリエイターを上位表示する意向を明らかにしていますので、SNS投稿も工夫することでコンテンツマーケティングの相乗効果が見込めます。

コンテンツマーケティングは、効果がでるまで速い施策もあれば、遅い施策もあります。そのため、費用対効果が高い運用をするためには、コンテンツマーケティングの効果分析によってPDCAが必要です。ここではコンテンツマーケティングの分析ステップを説明します。

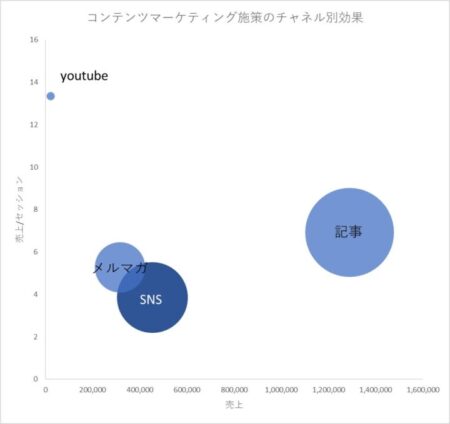

どの施策が効果的であったかを比較するには、施策ごとの効果をマクロ視点で分析するのがおすすめです。マクロ視点でコンテンツマーケティング施策を分析することで、注力施策や縮小施策を判断することが可能です。

以下のようなバブルチャートが可視化グラフとしておすすめです。

STEP①でマクロなコンテンツマーケティング分析を行ったら、次は施策詳細毎(ページ単位)に分析を行います。バブルチャート及びバブルチャートのもととなる表をもって効果を可視化します。

ここでは、コンテンツマーケティングを実施するにあたり、初心者の方が陥りやすい勘違いをご紹介します。

流入が欲しいからと言って、「とりあえず」でコンテンツマーケティングに頼ることがありますが、それは得策ではないかもしれません。

なぜならば、サイト自体がユーザーにとって有益でなくてはいけないからです。ユーザーにとって使いやすい構造かつ、分かりやすい文章でサイトが作られている必要があります。どれだけ優れたコンテンツマーケティングを実施して流入を増やしても、サイト自体が有益で魅力的でなければユーザーはサイトから離脱してしまいます。

サイト自体に問題がある場合は、コンテンツマーケティングを実施する前に内部修正を行いましょう。サイトの内部修正に関するノウハウやリソースがない場合は、外部のコンサルタントへ依頼することをおすすめします。

コンテンツを追加するとなると、「自社の商品をアピールできるコンテンツを作ろう!」と考える方も多いのですが、それはコンテンツマーケティングではありません。

自社の商品の素晴らしさを並べ立てたコンテンツを掲載するだけでは、その商品のことを知らない人 がWebサイトへ来訪することはありません。商品のことを知らない人をWebサイトへ呼びこみファン化するためには、下記の3つの条件を満たしたコンテンツが必要です。

あなたが自社の商品のことだけを考えているように、多くの人の関心は自分自身のことだけに向いています。

自分の悩みで手一杯の人に「この商品は素晴らしいです!」と声高にスピーチをしても、その人の耳には届かないか、もしくは迷惑な雑音として見なされるかもしれません。悩みを持つ人に対して「こんな解決方法もあります」と提示し、悩みに寄り添うことで、初めて耳を傾けてもらえます。

コンテンツマーケティングのコンテンツの主人公となるべきは売り手であるあなた自身ではなく、買い手になってくれる可能性を持つターゲットユーザーです。コンテンツマーケティングを成功させるためには、売り手目線ではなく買い手目線でコンテンツを作る姿勢が大切です。

自社のWebサイトを構築するにあたり、それなりのこだわりを持つことは重要です。ただし、過度のブランディングはコンテンツマーケティングの妨げとなることがあるため注意が必要です。

見出し「コンテンツマーケティングの目的とは?」で触れた通り、こだわりを重視するあまりに制作に掛かる時間やコストが増えてしまっては本末転倒です。また、独自の言い回しや業界用語を使用することにこだわるあまり、有効キーワードからの流入が狙えずSEO効果が低くなることもあります。

自分アピール型コンテンツ押し売りタイプと同じく、買い手目線でのコンテンツ作りを心掛けましょう。

「ターゲットユーザーの役に立つ情報を一定数Webサイトに用意すれば良い」と考え、コンテンツマーケティングを3カ月や半年などの短期間だけ実施し、コンテンツの追加をやめてしまう場合もあります。

しかし、ターゲットユーザーを「Webサイトのファン」にするためには、継続的に更新することが重要です。

Googleの評価は日々変動します。コンテンツの更新を辞め、Webサイトの更新頻度が急激に下がれば、Googleの評価が下がる恐れがあります。Googleの評価が下がれば検索順位が下がり、あなたの会社のWebサイトはユーザーに見つかりにくい状態になってしまいます。

コンテンツの更新を重ねることでWebページの数を増やせば、Webサイトの価値も上昇します。「質の良いコンテンツページをたくさん持っているWebサイト」としてGoogleが判断し、Webサイトの評価が上がることで検索結果上の順位が上がり、さらに多くの人の目に触れるようになります。

また、つかんだユーザーを放さないためにも継続的な更新は必須です。

たとえば、あなたが面白いブログを見つけてそのブロガーさんのファンになったとします。それまでは週に1度くらいのペースで更新をしていたのに突然更新が途絶えたら、あなたはそれでもそのブログをこまめにチェックしますか?

ほとんどの方の答えは「No」だと思います。コンテンツマーケティングにおいても、同じことがいえます。ファン化したターゲットユーザーを放さないためには、継続的に更新を行うことが必要です。

コンテンツマーケティングに関する知見がない場合は、外注を考えている場合が多いのではないでしょうか。専門家に依頼をするのは良いですが、コンテンツマーケティングを成功させるためにはいくつか注意しなければならないことがあります。

最後に、コンテンツマーケティングを外注する際の注意点を3つだけお伝えさせていただきます。

外注する場合でも、「コンテンツマーケティングとは何か」を知っておくことは重要です。基礎知識なしに丸投げしてしまうと、外注先の担当者とのコミュニケーションが煩雑になったり、ひどい場合には悪徳業者と契約してしまい中身のないコンテンツを納品されたりといったことも考えられます。

コンテンツマーケティングの知識を得るためには様々なところから情報を得ていくのが有効です。どのような勉強方法があるのかをご紹介します。

コンテンツマーケティングに関する書籍はこれまで多く出版されています。数ある書籍の中から、おすすめのものをご紹介します。

概念の理解だけでなく、「実践」にまで導く初心者向けのコンテンツマーケティングの書籍です。

コンテンツマーケティングは日々進化し、情報も更新されています。最新の情報はブログで得ることが有効です。

日本SPセンターが運営している、コンテンツマーケティングの情報を発信するブログです。2012年と、コンテンツマーケティングの流行りだしから存在するブログで、基礎から応用まで幅広い情報を取り扱っています。

アメリカにおいてコンテンツマーケティング界の第一人者とされているブログです。英語ではありますが、海外の最新情報を得ることができます。

リードエグジビションジャパンが主催するコンテン マーケティングEXPOでは、コンテンツマーケティングに活用できるあらゆるサービスを提供する企業が出展しています。コンテンツマーケティングを導入を検討している企業は、複数の企業と直接、かつ一気にに相談が可能な場になっています。

当社では、コンテンツマーケティングなど、WEBマーケティングに関するセミナーを定期的に無料で開催しています。

コンテンツマーケティングの成功事例を調べることで、自社ではどのような方向性でコンテンツマーケティングを進めれば良いのかといったことも見えてくるはずです。

目的があやふやだと、上がってくるコンテンツもふわっとしたものになってしまいがちです。コンテンツマーケティングで何を達成したいのか、目的の設定についてはしっかり行いましょう。

外注先がコンテンツマーケティングのプロだったとしても、あなたの会社の商品やサービスのプロはあなたたち自身です。

最終的なチェックを社内で行えるよう、チェック体制を整えておきましょう。また、社内の表記ルールなどがある場合は、社内チェックが少なく済むよう、あらかじめ外注先に共有しておくと良いでしょう。

コンテンツマーケティングにかけられる予算や、人的リソースによって異なります。社内で専門的な知識を持ったライターのリソースを確保できるのであれば、内製することが理想的です。しかし、コンテンツマーケティングに関する知見が少なかったり、リソースの確保が難しい場合は、外注するほうが滞りなくマーケティング施策を進めることができるでしょう。

記事単位で外注する場合は、文字数単位で費用が計算されることが多いです。クラウドソーシングで依頼するような専門家でないライターでは1文字数円単位で発注することもできますが、質の高い記事を求めるのであれば、1文字10円~20円、高い場合は数百円かかる場合もあります。また、コンテンツの全体設計や運用、分析なども依頼する場合は月30〜50万円ほどの費用感になってきます。

リソースにより異なりますが、始める段階では週に1〜2本を目安にすると良いでしょう。ただし、更新頻度を気にしすぎて、無理をして内容の薄い記事ばかりになっては意味がありません。質の高い記事の提供が可能な範囲で更新することをおすすめします。

検索ボリュームが多いビッグキーワードは、その分競合が多いためなかなか流入が増えないケースが多いです。一方で検索ニーズを意識したロングテールキーワードを狙って行く手段では、キーワード単体検索ボリューム自体は少ないですが、競合があまり流入を意識していないため上位表示できる可能性が高く、また、ロングテールキーワードを数個狙うことで様々なキーワードから流入を獲得することが可能になります。

文字数の多い少ないに正解はありません。ターゲットとする検索キーワードに対して、ユーザーが知りたいことのアンサーがあり、解決したいことが実現できる文字数であれば良いのです。長く説明する必要があれば文字数は多い方が良く、そうでなければ簡潔な文章にする必要があります。検索キーワードによって適切な文字数を判断していきましょう。

コンテンツマーケティング入門として基礎的な内容を書いてきましたが、「コンテンツマーケティングとは何なのか」お分かりいただけたでしょうか?

コンテンツマーケティングはユーザーが知りたい情報を継続的に発信することで「Webサイトへの入口を作る」、今注目のマーケティング手法の1つです。オウンドメディアマーケティングとして、コンテンツマーケティングを行う企業も増えてきています。

もしあなたが自社商品やサービスのマーケティングに行き詰まっているなら、コンテンツマーケティングやオウンドメディアマーケティングの実施を社内で検討してみてはいかがでしょうか。

コンテンツマーケティング初心者でも大丈夫!当社のサービスなら、質の高い600名以上のライターネットワークから幅広い記事ジャンルに対応できます。

Webマーケティングに関わる施策全般をワンストップで

ご提供します。

お気軽にご相談ください。

Webマーケティング最新ニュースのレポートや無料セミナーの先行案内が届く、お得なメルマガ配信中!